특정 교파의 청년 신도 중에서도 상당수는 '신앙과 신조를 양보하고' 입대했다. 초기엔 군 당국도 이들이 위생병으로 근무하도록 조치해 줬다. 하지만 1958년 논산 육군훈련소에서 '안식교회' 신자인 훈련병 7명이 집총 훈련을 거부하자 당국은 강경 대응에 나섰다. 훈련병들은 모두 군법회의에 회부돼 징역 6개월을 선고받고 수감됐다.

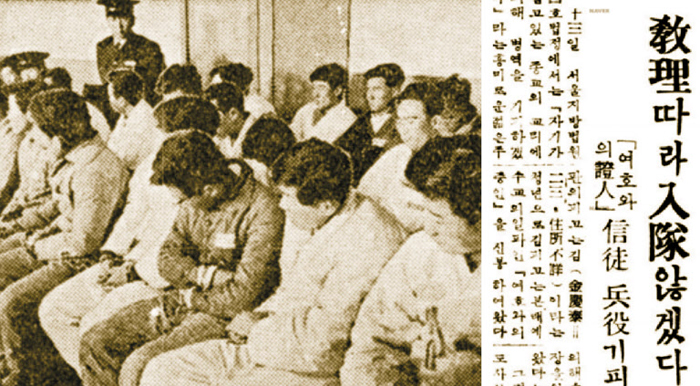

병역을 거부한 신자들에게 최악의 해는 1974년이었다. 박정희 대통령이 유신체제를 더 강화하며 반(反)정부 움직임에 철퇴를 내린 긴급조치를 선포한 해였다. 그해 7월엔 입대를 거부한 여호와의 증인 신도 68명을 무더기로 구속했다. 정부는 심지어 징집에 불응한 신도들의 아버지 중 공무원인 사람 4명을 해임 또는 좌천시키기도 했다(조선일보 1974년 10월 13일자).

당국의 강력 대응에 영향이라도 받은 것일까. 특정 교파 쪽에서 새로운 움직임이 일어났다. 1974년 7월엔 병역을 거부했던 신자가 마음을 바꿨다며 병무청에 자수했다. 그는 "부산 앞바다 간첩선 사건 등 북괴의 만행을 보니 집총 거부가 평화를 위한 길이 아님을 알았다"고 말한 것으로 보도됐다. 12월 14일엔 강원도 영동지방 여호와의 증인 회중(會衆·신도들 모임) 대표 12명이 "청년 신도들의 병역 기피는 교리를 잘못 이해하고 있기 때문"이라며 "다시는 신성한 국민의 의무인 병역을 기피하는 사례가 발생하지 않도록 지도 계몽에 앞장서겠다"고 결의하는 일도 있었다(경향신문 1974년 12월 16일자).

지난 60년간 이어진 일부 종교 신도의 병역 거부에 대해 여론과 언론은 "힘든 병역을 피해 보려고 양심과 종교를 핑계로 내세운 것일 수 있다"는 의심을 거둔 적이 없었다. 그럼에

도 대법원은 지난주 과거 판례를 깨고 종교적·양심적 병역 거부가 정당하다고 판결해 논란이 뜨겁다. 벌써부터 온라인 공간에서 여호와의 증인 신도가 되는 법에 관한 문의가 쏟아지는 것만 봐도 다수 청년 관심은 '믿음'보다 '이익'이 아닌가 여겨진다. 이런 현실에 눈감은 듯한 대법원 판결은 60년간 이어진 난제(難題)를 풀어주기는커녕 일을 더 꼬이게 하고 있다.