지난 4월 7~8일 답사차 경북 경주에 다녀왔는데요. 깜짝 놀랐습니다. 신라의 천년고도인 경주가 온통 벚꽃 천지더군요. 김유신장군묘 주변이나 보문단지 같은 곳은 물론이고요. 다른 곳도 온 길가에 벚꽃으로 터널을 이루고 있고, 바람에 흩날리는 벚꽃비가 장관을 이루더라고요.

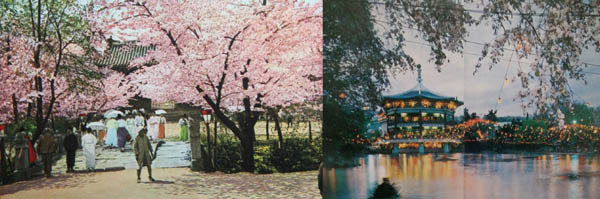

1955년 봄 벚꽃이 활짝 핀 창경궁의 전경 / 경향신문 자료사진

서울로 돌아오니 이번에는 여의도 윤중로 벚꽃이 탐스럽게 피었더라고요. 제가 사는 경기도 파주의 길가 곳곳에도 막 꽃봉오리를 터뜨리기 시작했고요. 요즘 사람들은 반짝 화려한 자태를 뽐내고 시드는 벚꽃길을 따라 북상(혹은 등산)한다는군요. ‘벚꽃 엔딩’을 즐기며 흐드러진 봄날을 만끽하는 것 같아요.

그런데 벚꽃에 열광하는 요즘 세태에서 한가지 잊었던 기억이 떠오르더군요. 바로 ‘창경궁(원) 벚꽃놀이’였습니다. 그리 먼 이야기도 아닙니다. 1980년대 초까지 ‘창경궁’이 ‘벚꽃놀이의 성지’였으니까요. 여기서 한가지 걸리는 게 있죠. 창경궁이라면 조선의 5대 궁궐 중 하나인데 왜 그곳이 ‘벚꽃놀이의 최대명소’가 됐을까요.

진달래야말로 조선의 대표 명화 우선 전제해야 할 게 있는데요. 벚꽃놀이가 한국 고유의 전통이 아니었다는 겁니다. 수필가·시인인 차상찬(1887~1946)이 대중잡지인 ‘별건곤’ 1929년 4월호에 기고한 글을 볼까요.

“무궁화를 조선의 명화(名花)라 하지만 실은 진달래(杜鵑花)가 조선을 대표하는 꽃이다…. 색태가 미려하고 향취가 좋으며, 조선 어느 곳에서도 핀다…. 조선인이 외국에서… 진달래를 본다면… 마치 고국에 돌아온 것과 같이 반가운 생각이 난다. 일본 사람의 사쿠라 애착심 못지않다.”

조선에서 벚나무는 화살제조용으로 쓰였지, 감상용으로 여기지 않았답니다. 때문에 일본처럼 많은 벚꽃 명소가 없었습니다. 그런데 어떻게 일본 국화인 벚꽃이 다른 곳도 아닌 조선의 궁궐에 대량으로 심어졌을까요.

원래 서울의 벚꽃놀이 원조 명소는 창경궁이 아니었답니다. 1910년대에는 우이동 계곡이었다는데요.

“4000~5000명의 내선인(일본인·조선인)이… 우이동 사쿠라꽃(벚꽃)을 보러 와서… 춤추는 일본 기생 옆에서 술판을 벌이고 맥주병으로 나발을 불고 있던 사람은 ‘좋다! 잘 춘다’고 한다….”(매일신보 1913년 4월 22일)

그런데 점차 벚꽃을 즐기는 상춘객들의 행렬이 창경궁으로 모여듭니다. 이 대목에서 또 한 번 궁금증이 들죠. 왜 하필 조선의 궁궐이었던 창경궁이었을까요.

창경궁은 세종(재위 1418~1450)이 상왕인 태종(재위 1400~1418)을 위해 조성한 궁궐이었습니다. 성종(재위 1469~1494) 때는 대비전의 세 어른, 즉 세조(재위 1455~1468)의 정비인 정희왕후(1418~1483), 덕종비인 소혜왕후(인수대비·1437~1504), 예종의 계비인 안순왕후(1445~1499)를 모시려고 수리했습니다. 이후에도 국왕과 왕가의 출입이 잦았는데요.

그런 신성한 궁궐이 벚꽃놀이터가 된 겁니다. 거기에는 망국의 슬픈 사연이 담겨 있습니다.

우이동에서 창경궁으로 1907년 고종(재위 1863~1907)이 헤이그 밀사 사건 때문에 강제 퇴위되고 순종(재위 1907~1910)이 즉위하죠.

순종은 고종과 함께 머물고 있던 덕수궁에서 나와 홀로 창덕궁으로 거처를 옮깁니다(1908년 11월). 이 무렵 대한제국은 ‘정미7조약’에 따라 각 부처에 일본인 차관을 두게 되는데요. 이때 궁내부 차관으로 임명된 자가 고미야 미호마쓰(小宮三保松·1859~1935)였습니다. 매국노 형제인 이완용(1858~1926·총리대신)·이윤용(1854~1939·궁내부 대신)이 고미야를 만납니다.

일제가 심은 벚나무를 없앤 창경궁. 잠깐 화려한 꽃을 피우는 벚꽃 대신 사철 다양한 모습으로 자라는 나무들이 자라고 있다. / 문화재청 궁능유적본부 제공

“순종이 부왕(고종)과 떨어져 살아야 할 운명이어서 매우 우울해하고 있으니 소일거리를 찾아주면 어떠냐”고 운을 뗀 겁니다. 고미야는 “그러면 창경궁 안에 동물원과 식물원, 박물관을 조성하면 어떠냐”고 제안했는데요. 이후 일사천리로 창경궁에 동물원과 식물원이 들어서는 작업이 마무리되었고요. 순종은 “진기한 동식물과 문화유물을 백성과 함께 즐기고 싶다”고 개방을 선언했고요. (<순종실록> 1909년 11월 1일) 이어 1911년 4월 26일부터는 ‘창경궁’이 아니라 ‘창경원’으로 일컬어집니다.

사쿠라가 너무 그리워서… 그사이 일제가 한술 더 뜬 게 있었는데요. 창경궁(원)에 벚꽃을 심은 거죠(1907~1909). 그럴 이유가 있었습니다. 한반도로 건너온 일본인 수가 급증했거든요. 1900년에 1만6000여명에서 1910년에는 17만명을 넘겼습니다. 그러다 보니 해마다 봄만 되면 일본에서 즐겼던 벚꽃놀이 생각이 간절했던 건데요.

1939년 4월 16일 총독부 기관지 매일신보의 기사를 볼까요.

“30여년 전(1908~1909) 구한국(대한제국)에 머물던 내지인(일본인)들이 일본 국화(國花)인 사쿠라(벚꽃)를 그리워했다. 이때 창경원, 창덕궁, 경복궁 등에 5~6년 된 사쿠라나무를 내지(일본)에서 갖다가 심은 것이 조선 사쿠라의 시초다.”

이때 일본에서 가져온 벚꽃나무가 ‘소메이요시노(染井吉野)’ 300그루였습니다. 이후 매년 보·증식을 계속해 2000그루 이상이 됐다네요. 창경궁은 1908~1909년 사이에 심은 벚꽃이 10년 정도 자란 1918년부터 ‘놀이동산’으로 전락하게 된 겁니다.

1924년 봄부터는 ‘창경원 밤벚꽃놀이(야앵·夜櫻)’가 시작됩니다.

“창경원 동물원의 울타리를 이룬 벚꽃 가지에… 꽃봉오리가 맺기 시작… 해마다 꽃이 필 때마다 밤에도 열어달라는 여론이 많았다…. 금년 봄 벚꽃이 만발하는 2~3주 야간개장하고 수천개의 전등을 장식할 계획….”(동아일보 1924년 3월 11일)

특히 요즘의 여의도 윤중로 조명발이 부럽지 않을 정도였답니다.

“경기도 수원의 전체 수요전등이 18만와트라는데… 창경원에 20만와트 조명이 불야성을 이뤘다…. 춘당지 연못가의 네온탑은 오색찬란한데 연못 가운데 장치한 분수는 하늘 높이… 네온 위로 안개같이 내려 몽환경을 이뤄….”(매일신보 1936년 4월 29일)

일본은 벚꽃이 자국의 용사를 상징한다고 여겼다. 태평양전쟁 와중에 자살특공대인 가미카제(神風)의 출격 때 벚꽃가지를 흔들며 전송했다(왼쪽). 오른쪽은 만 18세인 가미카제 특공대원이 출전 직전 사쿠라(벚꽃)가지를 꽂고 찍은 사진이다. / 오오누키 에미코 지음 <사쿠라가 지다 젊음도 지다>

밤벚꽃놀이가 일탈의 장으로 그러나 야간개장을 허용하자 숱한 부작용이 연출됩니다.

“장안의 사람이라 생긴 사람은… 모두 마음이 들떠서 야앵! 야앵! 말하느니 야앵이요, 가느니 야앵이라.”(‘별건곤’·박우석)

또 “분을 한껏 바르고 향수를 뿌린 모던 걸에게 양복 친구들이 장난을 걸 때 남성들의 시선은 으슥한 곳으로 혹은 젊은 여자들의 다리로 꽂혔다”는 기사도 보입니다.(‘별건곤’ 1930년 5월)

“창경원의 ‘밤벚꽃’은 꽃구경보다 사람구경이요…. 창경원을 휩쓸고 다니다가 좀 인적이 드문 데서 여자만 만나면 그저 ‘히야까시’(희롱)이다.”(동아일보 1935년 4월 20일)

밤벚꽃놀이가 일탈의 무대로 전락하고 만 겁니다.

“밤벚꽃의 짧은 시간을 흥에 겨워 뛰놀자는 풍류객(?)들이 삐루(맥주)와 월계관(정종)을 몰래 들여와 ‘부어라 먹자’ 하며 창경원이 좁다 하고 떠든다….”(동아일보 1935년 4월 12일)

창경원 벚꽃놀이를 즐기는 자들의 반 이상이 일본인들이라는 기사도 보이네요.

“…이게 웬일인가? 창경원이면 조선 창경원일 텐데… 아무리 봐도 조선 같지 않아! 그도 그렇겠지. 입장자의 반 이상은 게다(일본인) 친구요, 나머지 반 중 반은 조선사람, 그 나머지는 양복 신사인가.”(‘별건곤’ 1930년 5월)

“술에 취한 게다(ゲタ·일본인) 친구들이 ‘꽃은 사쿠라, 사람은 무사(花は櫻 人は武士)’를 외치며 돌아다닌다. 칼이 없어서 그렇지 혹여 ‘기리스테(キリステ·무사에게 무례한 짓을 한 평민을 칼로 쳐 죽이던 일)’가 나오지 않을지….”(‘별건곤’ 1930년 5월)

벚꽃잎처럼 떨어지는 창경원 야간 벚꽃놀이는 만주사변(1931)-중일전쟁(1937)-태평양전쟁(1941)을 거치며 전시체제에 돌입한 와중에도 중단되지 않습니다. 일제는 오히려 ‘한송이 두송이 연연하게 피는 벚꽃은… 우리 일선의 용사”(매일신보 1942년 4월 19일)라고 선전했는데요. 벚꽃잎처럼 화려하게 폈다가 단번에 떨어지는 벚꽃의 이미지를 사무라이 정신에 대입시킨 겁니다.

‘떨어지는 벚꽃잎’을 일왕과 국가를 위한 희생으로 여긴 겁니다.

밤벚꽃놀이가 전쟁 부상병을 위로한다는 명목으로 펼쳐지는데요. “용산 육군병원에서 입원 중인 용사들을 위로하기 위해 비원(창덕궁 후원)에서 다과를 베푼 뒤 창경원 밤벚꽃놀이 행사를 벌였다”(매일신보 1941년 4월 23일)고 했습니다.

벚나무가 웬만큼 자란 1918년부터 창경원은 벚꽃명소가 됐다. 교통이 불편한 우의동을 대신한 것으로 1924년 벚꽃철부터는 해마다 야간에도 개장했다. / 서울역사박물관

더욱이 이런 행사는 “잠시나마 위안할 기회를 만들어주라 하시는 이왕 전하(영친왕)의 황송하신 분부를 받자와 해마다 진행됐다”(조선일보 1939년 4월 21일)고 했습니다. 이왕가가 태평양전쟁을 지지하고 있음을 노골적으로 드러낸 겁니다.

심지어 “(전쟁 동맹국인) 이탈리아 사절단도 벚꽃을 구경한 뒤 ‘교태 많은’ 기생들의 접대를 받으며 조선요리를 먹고, 하룻밤을 즐겼다”는 기사까지 등장합니다.(매일신보 1938년 4월 24일)

사쿠라로 창씨개명된 벚꽃 물론 벚꽃의 원산지가 한반도, 그것도 제주도산이라는 게 일제강점기에 연구·발표됐습니다. 즉 1932년 고이즈미 겐이치(小泉源一·1883~1953) 일본 교토대(京都大) 교수가 한라산의 해발고도 약 600m 되는 곳에서 왕벚나무의 자생지를 발견한 건데요.

일제강점기에 경성사범 생물교사였던 우에다 츠네카즈(上田常一)의 경성일보 기고문(1933년 4월 27일)에 나옵니다.

“경성에 심은 벚나무는 일본 묘목을 이식한 것이다. 원래 그 원산지는 제주도인데 그 옛날 물고기를 잡으러온 어부 등이 일본으로 전파했을 것이다. 이것이 온난한 일본에서 엄청난 기세로 번식해 그 자손이 조선땅을 다시 밟은 것….”

또 시인·수필가인 차상찬은 조선일보 1933년 5월 2일자에 비슷한 이야기를 꺼냅니다.

“사쿠라라 하면 흔히 일본에서 온 것으로만 알고 재래 조선에도 많이 있다는 것을 잘 모른다. 근래 각 도시에 새로 이식한 벚나무는 일본산이지만 각 지방의 산지에 있는 꽃은 재래 조선 것이다. 어떤 식물학자는 일본의 사쿠라도 조선(특히 제주지방)에서 이식한 것이라 했다. 그러고 보면 일본 사쿠라가 조선에 온 것은 마치 시집간 딸이 친정에 온 격이다.”

차상찬은 “이렇게 당당한 이름(벚꽃)이 있는데 사쿠라로 일컫는 것은 ‘김서방’을 ‘김태랑(金太郞)’으로, 명동을 ‘명치정(明治町)’으로 각각 개명한 것이나 다름없다”(‘별건곤’ 1929년 4월호)고 개탄했습니다. 그러고 보면 ‘창씨개명’이 1940년 초부터 본격 시행됐지만, 벚꽃의 경우엔 이미 최소한 1920년대부터 조선인도 모르는 사이에 ‘사쿠라’로 개명됐다는 뜻이 아닌가요.

일제에 의해 이식된 문화 이후 창경원 벚꽃놀이는 봄을 알리는 전령사의 동원령이 돼 조선인들의 마음을 마비시켰습니다.

“서울 사람들은 창경원에 꽃소동이 나야 봄을 깨닫고 봄에 취하는 버릇이 있다”(조선일보 1938년 4월 7일)든가, “시민들의 발길이 절로 반응하니 벚꽃은 마음의 흥분제냐, 마취제냐”(동아일보 1940년 4월 12일)라든가 하는 이야기가 있죠.

일제는 어쩌면 1년 365일 가운데 벚꽃이 피었다 지는 그 며칠만 식민지 백성들에게 마음껏 놀 자리를 제공했던 게 아닐까요. 그 기간에 새로운 통치자인 일본의 아량을 베풀면서 말입니다.

그사이 우리는 창경원이 한때는 궁궐이었다는 사실도, 벚꽃놀이 문화가 일제에 의해 이식된 문화라는 사실도 잊어버렸고요. 그랬으니 제가 20대가 될 때까지인 1983년까지 창경원 벚꽃놀이가 꾸준히 이어진 거죠.

‘창경원’의 벚꽃놀이 문화는 ‘창경궁’이라는 이름을 회복하면서 사라졌죠. ‘사쿠라(櫻)’라는 이름도 완전히 떨쳐버리고 ‘벚꽃’이라는 멋진 이름도 되찾았고요. 지금은 창경원 벚꽃놀이와는 전혀 다른 벚꽃 문화를 누리고 있답니다.

어떤 연구자는 그것을 한국식 벚꽃 문화라 하더군요. 그럼에도 지금 우리가 해마다 즐기고 있는 벚꽃 문화가 어떤 과정을 거쳐 이식·변모했고, 결국은 사라지게 됐는지는 알고 있어야 하지 않을까요. 제가 새삼 벚꽃 이야기를 들추는 이유입니다.

<이기환 역사 스토리텔러 lkh045@naver.com>

'옛것의 기록들' 카테고리의 다른 글

| -청와대(靑瓦臺), 영욕의 900년史- (0) | 2022.08.19 |

|---|---|

| 혼인 거절하려 만든 ‘궁합’ (0) | 2022.08.19 |

| [길 위에서 읽는 한국전쟁] 〈3〉 어느 실향민의 수기 (0) | 2022.08.10 |

| 김일 선수 (0) | 2022.08.10 |

| 추억의 공중전화 부스, ATM·충전소로 변신 중 (0) | 2022.08.09 |

댓글