|

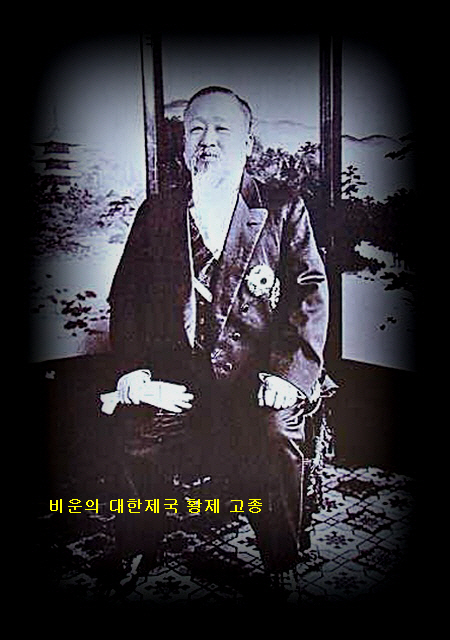

제국의 자존심으로 근대의 문을 열다

-황제 권위의 상징 덕수궁의 [외전]일대-

[덕수궁] 궐내에서 중심이 되는 공간은 정전인 [중화전] 일대라고 할 수 있다. 대한제국 시대에 모든 정치가 이곳에서 이루어 졌고, 열강의 세력 각축을 위한 泥田鬪狗가 이곳을 중심으로 벌어졌던 것이다. [외전]은 러시아 공사관에서의 파천을 끝내고 [경운궁]으로 환궁해 대한제국을 선포한 고종황제가 제국의 위상을 위해 가장 심혈을 기울려 세운 공간이다. [덕수궁]에서 대한제국의 위상과 황제의 권위가 깃든 공간은 바로 이곳 [외전]일대이다.

[외전]의 영역은 덕수궁의 정문인 [대한문]과 [금천교]를 지나 정전의 정문인 [중화문]을 들어서 어도를 따라 품계석이 늘어선 조정을 거쳐 월대 위에 위용을 갖추고 있는 [중화전]에 이르게 된다. [중화전] 법전의 규모와 외양이 비록 [경복궁] [근정전]에 미치진 못하지만 장중한 전각의 모습이 제국의 위상을 한껏 과시해 주고 있다. [중화전] 뒤편으로는 덕수궁의 편전인 [즉조당]과 [석어당] [준명당]이 나란히 자리하고 있다. 이곳은 [덕수궁] 궁궐이 발생한 모태가 되는 지역으로 그윽하고 신성한 분위기를 자아내고 있다.

대한문

덕수궁 정문은 정전인 [중화전])이 건립되기 전까지 [인화문(仁化門])을 사용하였다. 1902년 궁궐을 크게 중건하면서 [중화전]과 [중화문], 그리고 외삼문(外三門)인 [조원문(朝元門)]을 세워 법전의 체제를 갖추었다. 그리고 [환구단]을 건립하면서 덕수궁의 동쪽이 궁궐의 중심이 되어 동문인 [대안문(大安門)]을 정문으로 사용하게 되었으며, 정문이었던 [인화문] 자리에는 [건극문(建極門)]이 들어섰다. [대안문]은 1904년(광무 8) 덕수궁 대화재로 소실된 것을 1906년(광무 10)에 재건하면서 [대한문(大漢門)]으로 고쳐 불렀다. [대한문]은 궁의 정문 중에 유일하게 단층으로 지어졌으며,‘大漢門’이란 현판은 당시 궁정대신 남정철(南廷哲)이 썼다고 한다.

지금의 [대한문]은 1970년 태평로를 확장하면서 무참하게 뒤쪽으로 14m나 물러앉게 되었으며 기단석과 석계마저 땅에 묻혀 눈에 보이지 않는다.

금천교

덕수궁의 정문인 [대한문]을 들어서면 궁궐의 명당수가 흐르는 御溝가 있고 이곳에 돌다리인 [금천교(禁川橋)]가 자리하고 있다. 덕수궁은 왕궁이 자리할 지세가 아니었으므로 인공적으로 명당수를 끌어들여 금천을 만들고 그 위에 석교를 만들었다. 덕수궁의 [금천교]에는 두 개의 홍예(虹霓)를 틀었으며, 금천교 위에는 삼도(三道)를 두었다. 삼도의 가운데는 좌우면 보다 한 단 높고 넓찍한 어도(御道)를 두어 위계를 높였다. [금천교] 좌우 난간 끝에 꽃봉오리 모양의 단조로운 조각상을 세웠으나 홍예사이의 도깨비 상 조각은 생략되었다.

지금의 덕수궁 [금천교]는 [대한문]이 원래 위치에서 뒤로 밀려남에 따라 문 바로 앞 처마 밑에 바짝 붙어있게 되고 御溝 또한 웅덩이와 같은 모습으로 흙속에 반쯤 묻혀 있다. 이는 일제시기에 잘려나가고 축소되어버린 덕수궁의 신세만큼이나 처량한 모습이 아닐 수 없다.

[금천교]는 그동안 땅에 묻혀 훼손되었던 것을 1986년에 발굴하여 오늘의 모습으로 정비한 것이라 한다.

중화문 보물 제819호

[중화문(中和門)]은 덕수궁의 정전인 [중화전]의 정문으로 朝廷 남쪽에 위치하고 있다. 이 문을 거쳐야 법전인 [중화전]으로 들어가게 된다.

[중화문]은 1902년 덕수궁을 중건할 때에 2층으로 세워 졌으나, 1904년 대화재로 [중화전]과 함께 소실되었고, 1906년 [중화전]이 단층으로 복구될 때 함께 단층으로 복구되었다. [중화문]은 원래 경복궁의 [근정문] 처럼 좌우에 행랑이 붙어 있었으나 현재는 담장이 없이 문만 홀로 서 있고, [중화문] 오른쪽에 ㄱ자형의 행랑건물 일부가 외롭게 남아 있다. 현재의 [중화문]은 1960년대에 중수되었다.

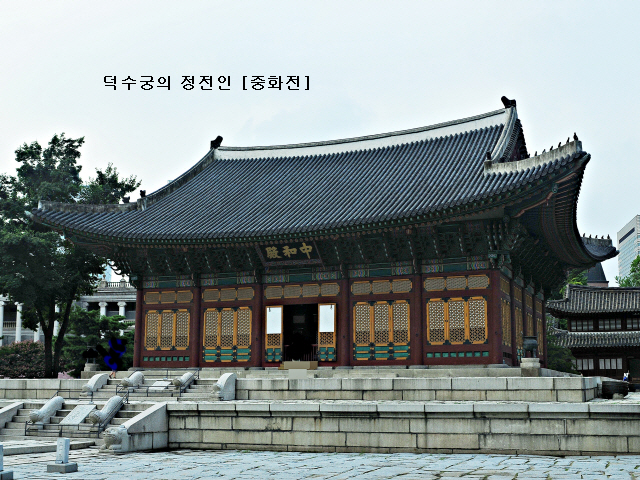

중화전 보물 제819호

[중화전(中和殿)]은 덕수궁의 법전(法殿)이다. [중화전]에서는 왕의 즉위식 및 가례식, 외국사신을 맞이하는 의식, 조하례(朝賀禮)의식 등 공식행사가 거행되었다. 1897년 고종이 러시아공사관에서 경운궁으로 환궁할 당시에는 [중화전] 뒤편에 자리한 [즉조당(卽祚堂)]이‘太極殿’이란 이름으로 법전의 역할을 하였다.

이듬해 2월에 [태극전]은 ‘中和殿’으로 이름을 바꾸고, 1902년에는 현재 [중화전]의 자리에 중층규모의 새로이 [중화전]을 건립하여 법전의 면모를 갖추게 되었다. 그러나 1904년 대화재로 현재의 덕수궁 영역이 잿더미가 되면서 [중화전]은 옛 모습을 잃고, 1906년 지금처럼 단층 팔작지붕으로 재건된다. 이는 당시의 궁핍한 대한제국의 재정상황과 더불어 나날이 쇠락해 가는 제국의 면모를 엿볼 수 있게 한다.

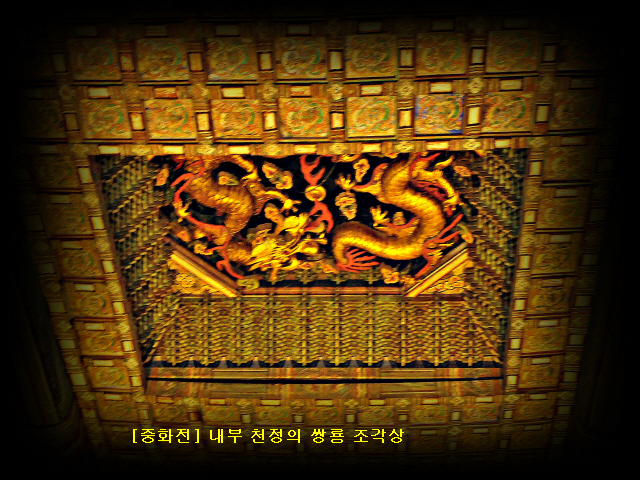

[중화전]은 회랑을 두르지 않은 2층 월대의 기단 위에 앞면 5칸, 옆면 4칸의 팔작지붕의 단층 건물이다. [중화전]내부에는 전돌이 깔려있고, 동서남북에 계단이 설치된 단 위에 임금이 앉는 용상(龍床)이 놓여 있다. 그 뒤에 나무로 만든 삼곡병(三曲屛)과 '해와 달, 다섯 봉우리 등이 그려진 병풍인 일월오봉병(日月五峰屛)을 둘렀다. 용상 위에는 닫집(唐家)을 설치하였으며 닫집의 천장과 중화전의 천장에는 두 마리 황룡(雙龍)이 여의주를 희롱하며 노니는 모습을 각각 조각해 넣어 황제의 위용을 상징하였다.

하지만 [중화전]은 당시의 급변하는 정세 속에서 사실상 법전으로서 제 역할을 수행하지 못하고 비극적인 장소로 남고 말았다. 1907년 7월 20일 일제는 '헤이그 밀사' 사건의 책임을 물어 고종을 강제 퇴위시키고, 황태자 순종에게 '대리청정'을 하도록 하였으며 급기야는 친일파들을 조정해 '황제 양위'로 둔갑시켜 [중화전]에서 양위식을 개최하였다. 그러나 고종은 양위식에 끝내 참석하지 않았으며 결국 한 달 뒤인 8월 27일 일제와 친일파의 각본에 의해 [중화전]이 아닌 [돈덕전(惇德殿])에서 순종 황제의 즉위식을 거행하게 된다.

[중화전]은 대한제국의 위계와 질서를 보여주는 상징적인 공간이다. 그리하여 이곳의 건축적인 배치와 구성은 의례공간에 알맞도록 하였다.

2층으로 된 월대 상단 좌우에는 임금이 하늘에 한 점 부끄러움 없이 정사를 다스린다는 뜻을 상징하는 의기인 [향로]를 배치하였고, [버덩]이라 부르는 월대 남쪽 계단의 중앙에는 용무늬를 새겨놓은 두 벌의 [폐석(陛石)]이 누워 있다. 다른 궁궐의 판석에 봉황(鳳凰)을 새겨 넣은 것에 비해 이곳 [폐석]에는 여의주를 희롱하는 다섯 개의 발톱을 가진 두 마리의 오조룡(五爪龍)을 양각하여 [중화전]이 황제의 궁궐이라는 것을 상징하였다.

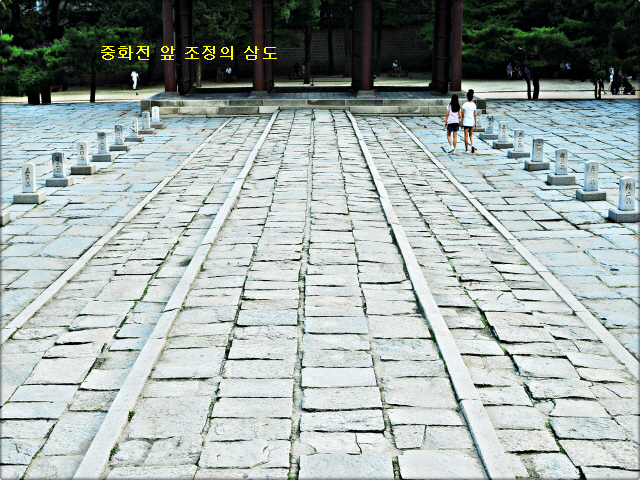

[중화문]에서 [중화전]에 이르는 조정(朝廷)에는 삼도(三道)를 따라 좌우에 품계석이 각각 12개씩 배열되었다. 조정의 서쪽은 무신(武臣)이, 동쪽은 문신(文臣)이 도열하는데 조선시대에 문신을 동반(東班)으로, 무신을 서반(西班)으로 부르고, 이를 통틀어 양반(兩班)이라 했던 까닭도 여기에서 비롯되었다.

[중화전] 월대 하단 모퉁이에는 궁궐을 노리는 불귀신을 쫓기 위한 신기인 [드므]를 설치하였다. [드므]는‘입이 넓적하게 생긴 큰 독’이란 뜻의 순 우리말이다. 남동쪽 [드므]에는 태(泰)·평(平)·만(萬)·년(年)·국(國)이, 남서쪽 [드므]에는 수(壽)·만(萬)·세(歲)·희(囍)·성(聖)자가 시계방향으로 각각 새겨져있다. 이 [드므]에 물을 가득 담아 놓으면 화재를 일으키는 화마(火魔)가 [드므]에 담긴 물에 비친 자신의 얼굴을 보고 다른 화마가 먼저 와있는 것으로 알고 다른 곳으로 가버린다는 설과, [드므]에 비친 흉측한 자신의 얼굴을 보고 놀라 달아난다는 설이 전해진다. 이는 궁궐의 건물들이 대부분 화재에 취약한 목조건축물이기 때문에 화재를 막기 위한 주술적인 상징성을 갖고 있다. 현재는 투명한 유리뚜껑을 만들어 덮어 놓았다.

즉조당

[중화전] 뒤편에 있는 건물이 [즉조당(卽祚堂)]이다. [즉조당]은 임진왜란 때 의주로 몽진하였던 선조가 환도(1593)하여 임시거처인 시어소(時御所)로 사용하였던 곳으로 덕수궁의 모태가 된 곳이다.

1608년 선조가 갑작스레 승하하자 광해군이 이곳(西廳)에서 즉위하였으며, 그 뒤 광해군을 몰아내고 반정에 성공한 인조가 인목대비로부터 왕위 계승을 인정받고 역시 이곳에서 즉위하였다(1623). ‘卽祚堂’이란 당호는 '임금이 즉위한 곳'이란 뜻을 갖고 있다.

[즉조당]은 영조 때 선조가 승하한 기일을 맞아 세손(정조)과 함께 이곳에 들러 추모 사배례(四拜禮)를 행하기도 하였고, 고종 역시 경운궁을 수리하고 이곳에 나아가 전배하는 등, 역대 국왕들에게‘ 寄居聽政을 하였던 선조의 어려웠던 시기를 회상’하는 뜻 깊은 장소로 인식되었던 곳이다.

[즉조당]은 1897년 러시아 공사관에서 당시 [경운궁]이었던 이곳으로 환어하여 이름을 [태극전(太極殿)]이라 짓고, 1902년 현재의 [중화전] 건립 전까지 법전의 용도로 사용하였다. [즉조당]은 다른 건물과 마찬가지로 1904년 4월 대화재 당시에 소실되지만 같은 해 5월에 [석어당]과 함께 재건되었다. 한편 고종이 황제에서 물러난 뒤 고종의 비(妃)인 엄비(嚴妃)가 승하(1911년)할 때까지 이곳에 머무르기도 했다.

현재 [즉조당]의 현판은 고종의 어필이며, [즉조당] 현판 내부에 고종의 친필인‘慶雲宮’이란 현판이 함께 걸려있다.

석어당

[즉조당]과 나란히 자리한 [석어당(惜御堂)]은 [즉조당]과 함께 임진왜란 당시 선조가 시어소(時御所)를 마련하고 거처하였던 건물이다.‘惜御堂’이란 당호는‘옛날에 임금이 머물던 집’이란 뜻이다. 이와 같이 [석어당]은 [즉조당]과 함께 후대 왕들에게 '어려웠던 시기에 선왕이 머물던 공간'이란 특별한 의미로 인식된 역사적인 전각이다.

[석어당]은 선조의 일상생활용도인 침전이었으며 1608년 (선조 41)에 이곳에서 승하하였다. 이후 [석어당]은 선조의 계비(繼妃)인 인목왕후(仁穆王后) 김씨가 광해군에 의해 유폐되었던 곳이기도 하며, 인조반정이 성공한 뒤에 인목왕후가 [석어당] 앞마당에 광해군을 꿇어앉히고 죄를 물었던 곳이라고도 한다.

또한 [석어당]은 1904년 11월 황태자(순종)의 첫 번째 비(妃)인 순명효황후(純明孝皇后) 민씨가 원인을 알 수 없는 수종(水腫)으로 이곳에서 승하하기도 하였다.

[석어당]은 덕수궁 내 유일한 2층 건물로 단청을 칠하지 않은 특이한 건물이다. 서쪽에 설치된 계단을 통해서 2층 누마루로 올라가도록 되어 있으며 누마루에서 사방의 창문을 모두 열면 맞바람이 치도록 되어 있고, 특히 종도리에 먹으로 용(龍)을 그려 넣은 점도 특이하다.

준명당

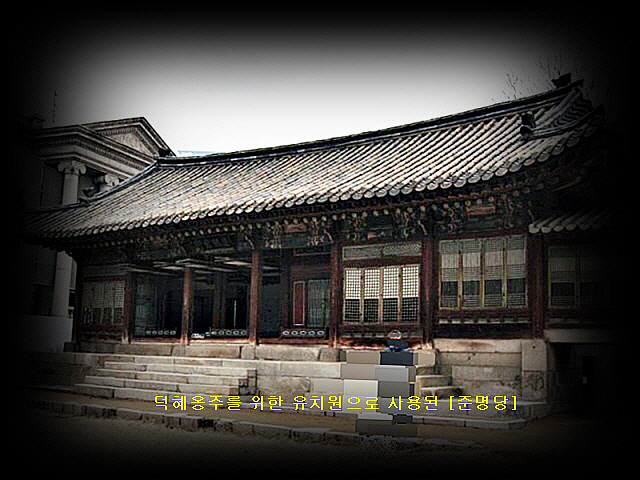

[중화전] 북쪽 구역의 [즉조당] 서쪽에 위치한 [준명당(浚眀堂)]은 [즉조당]과 다락집 복도(雲閣)로 연결되어 있는 전각이다. 정면 6칸, 측면 4칸의 팔작지붕 전각인 [준명당]은 동쪽의 [즉조당]과 같은 기능의 건물로 양식도 유사하며 [즉조당]은 퇴간(退間)이 동쪽으로 치우쳐 있는 데 비해 [준명당]의 근간은 서쪽으로 치우쳐져 있다. [준명당]의 신축 연대는 알 수 없으나 대한제국 때 중건 되었다. ‘깊고 밝은 눈으로 세상을 보아야 한다’는 뜻의‘浚眀堂’이란 당호는 본래 ‘浚明殿’이었으나 언제부터 바뀌게 되었다.

[준명당]은 고종황제가 이곳에 거처하며 대신들을 만나 국정을 논하였으며 외국 사신들을 면접하기도 하였다. 1904년 대화재 이전 까지 고종과 순종의 초상화가 봉안되었다고 한다. [준명당]은 고종황제의 외동딸 [덕혜옹주]의 어린 시절과 깊은 인연을 가진 건물이다. 즉 고종황제는 복녕당(福寧堂) 애기 씨였던 [덕혜옹주]를 위해 유치원을 이곳에 설치하고 어린 시절 교육을 하도록 하였다. [준명당] 기단석에는 어린 옹주의 안전을 위해 난간을 설치하였던 흔적이 남아 있어 덕혜옹주에 대한 황제의 지극한 마음을 읽을 수 있었다.

|

댓글