역사 발굴

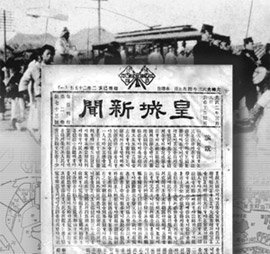

皇城新聞 옛터를 찾아서

현 세종로네거리▶조선호텔 인근▶국세청 본청▶영풍문고 입구 로 네 차례 이사

- 글: 오인환 전 연세대 교수·신문방송학

- 구한말의 대표적 민족지로 꼽히는 황성신문. 그러나 황성신문은 사옥사진 한 장 제대로 전하지 않은 채 역사 속으로 사라졌다. 100년이 훨씬 넘는 우리 신문사(新聞史)의 서글픈 한 단면이다.

- 한 학자의 '황성신문 사옥 추적 연구'를 통해 신문사 사옥의 위치가 갖는 언론사적 의미를 되새겨본다.(편집자)

구한말 황성신문은 국운이 급격히 기울어가는 소용돌이 속에서 국권을 수호하기 위해 필사적으로 필봉을 휘둘렀던 민족지의 하나였다.

주독자층을 당시의 지도계층에 두고 있었던 황성신문은 바깥세상이 어떻게 돌아가고 있으며, 세계의 열강들이 서로 각축하면서도 이해가 맞으면 어떻게 약소국들을 침탈해나가는지를 알렸다. 안으로는 열강, 특히 일본의 노골적인 침략야욕에 우리가 얼마나 무력한지, 비장한 각오로 중지를 모으고 단합하지 못하면 무너질 수밖에 없음을 강조하고 경고함으로써 지도층으로 하여금 크게 각성, 분발케 하기 위해 최선을 다했다. 황성신문은 또한 지도층을 대상으로 한 이러한 언론활동이 일반 백성들에게도 파급되어 민족역량의 거족적 집결이 이뤄지기를 간절히 바랐을 것으로 생각된다.

구한말의 민족지들은 밖으로는 제국주의 열강의 침탈과 같은 외풍을 막고 안으로는 내치의 난맥상에서 비롯된 백성들의 고통과 분노의 회오리인 내풍을 가라앉힘으로써 꺼져가던 국운의 불길을 되살리려 많은 노력을 했다.

구한말 국운과 함께한 민족지, 황성신문

황성신문에 동시대의 다른 민족지들과 다른 것이 있다면 그것은 국운을 되살리려는 몸부림의 기간이 가장 오랜 신문이었다는 점이다. 1898년 9월5일 발간된 황성신문보다 2년5개월 앞선 1896년 4월7일에 발행을 시작한 서재필의 독립신문은 정부를 감시 비판해 선정으로 나가게 하고 백성들을 계몽해 국민의 힘을 키움으로써 위의 목적을 달성하려 했으나 3년8개월밖에 지탱하지 못하고 붓이 꺾이고 말았다.

황성신문보다 26일 앞서 발행을 시작한 제국신문은 중류층과 부녀자들을 대상으로 민족의 자주정신 함양과 지식 계발을 통해 위의 목표를 달성하려 했으나 후반에 가서는 재정사정이 워낙 어려워 발행이 중단되는 일이 많았으며, 한일합방이 공식화되기 26일 전인 1910년 8월2일 재정난을 이유로 끝내 폐간됐다. 황성신문은 합방 후 일본 총독부 치하의 세상을 2주간이나 견뎌내다 9월14일자로 폐간당했으니 제국신문은 황성신문보다 42일 일찍 붓을 놓은 것이다.

황성신문보다 5년10개월 늦은 1904년 7월18일에 영국인 기자 배설(裵說; E.T. Bethell의 한국명)이 대한매일신보를 창간했다. 이 신문은 당시 이미 우리나라를 사실상 지배하기 시작한 일본의 언론탄압으로 민족지 황성신문과 제국신문의 국권수호 활동이 크게 위축돼 있을 때 외국인의 신분을 활용해 항일언론활동을 활발히 전개함으로써 우리의 입장을 대내외적으로 대변했다.

그러나 배설의 대한매일신보도 일본인들이 당시 동맹관계에 있던 영국정부를 통해 우회적으로 가해온 탄압에 예리한 필봉이 무뎌졌다. 대한매일신보는 1909년 5월초 배설이 사망한 후 신문발행을 맡아오던 만함(A.W. Marnham)에게서 일본 통감부가 1910년 5월 중순에 판권을 비밀리에 매입함으로써, 비록 신문은 계속 발행됐으나 더 이상 우리의 신문이 아니었다. 우리 민족의 대변지로서 대한매일신보는 발행기간 5년10개월 만에 강제 폐막된 것이다.

필자는 역사가 똑같이 되풀이되지는 않는다고 믿고 싶다. 그러나 구한말에 발행되던 독립신문, 황성신문, 제국신문, 대한매일신보 등을 읽으면서 오늘날의 상황이 그때와 비슷한 점이 많은 것 같아 역사의 가르침 앞에서 현명한 대응책을 마련해야 할 필요성을 절감한다. 구한말 우리의 민족지들은 오늘날의 우리에게 경각심과 분발, 대동단결을 촉구하고 있는 것은 아닐까.

필자는 구한말 우리 민족과 운명을 함께한 기간이 가장 길었던 황성신문을 발행했던 사옥이 어디 있었을지에 초점을 맞춰 이 글을 쓴다. 그래서 황성신문 사옥의 당시 위치를 확인해보고 그 위치가 현재의 어디에 해당하는지 찾아보려는 것이다.

황성신문사 사옥이 있었던 곳은 모두 네 곳이다. 황성신문의 전신인 경성신문과 대한황성신문 사옥을 합치면 다섯 곳이 된다. 이들 다섯 곳의 주소는 이미 알려져 있다. 그리고 당시 이 주소가 현재의 어디인지에 관해서도 대강은 알려져 있다. 신문의 사고(社告)에 신문사의 주소나 위치가 밝혀져 있기 때문이다.

필자는 이 글에서 사고에 난 주소들을 당시의 지도에서 확인해보고 이를 다시 현재의 지도에 대입해봄으로써 아직까지는 ‘어디 근처’ 정도로만 알려져 있는 것을 좀더 정확히 ‘바로 여기’라고 짚어보고자 한다.

우리 역사에서 중요한 사건과 행위가 있었던 바로 그 자리를 정확히 찾아 그곳에 표석이나 어떤 상징물을 세워놓는다면 그 역사가 현재를 사는 우리의 피부에 와닿고 가슴에 와닿는 강도가 크게 다를 것이다. 이 점에서 구한말 기울어져가던 국운을 바로세우기 위해 일본의 총칼에 붓으로 맞서 싸웠던 황성신문, 그 역사적인 황성신문이 발행되던 사옥의 정확한 위치를 찾아보려는 시도의 의미를 찾을 수 있지 않을까 생각한다.

- 글: 오인환 전 연세대 교수·신문방송학

'옛것의 기록들' 카테고리의 다른 글

| 皇城新聞 옛터를 찾아서9-3 (0) | 2022.03.17 |

|---|---|

| 皇城新聞 옛터를 찾아서 9-2 (0) | 2022.03.16 |

| 그시절전화기 (0) | 2022.03.04 |

| 60년대 중국집 메뉴가격 (0) | 2022.03.04 |

| [정종수의 풍속 엿보기] 서울은 장자가 안되고 차자가 잘되는 땅 (0) | 2022.02.28 |

댓글