[아무튼, 주말] “우리의 전쟁은 끝나지 않았다”… 시간과 싸움 벌이는 전사자 유해 발굴

6·25 전사자 발굴 23년

경기 연천 현장 르포

갑자기 지뢰가 터져도 이상하지 않을 휴전선 최전방, 해가 뜨기 전 1개 중대의 군인들이 어둠을 뚫고 산 정상에 오른다. 손에는 소총 대신 삽을 들고, 군복 위엔 방탄복이 아닌 얇은 발굴 작업용 조끼를 입었다. 작전명은 ‘6·25 전사자 유해 발굴’. 70년 동안 차가운 땅속에 묻혀 있는 선배 호국 용사를 세상 밖으로 꺼내는 것이 이들의 임무다. 하루 종일 흙먼지를 마셔가며 땅을 파도 허탕 치는 날이 수두룩하다. 그래도 누구 하나 ‘작전 실패’라고 하지 않는다. 오늘 발견하지 못한 만큼 다음 날 발견할 확률이 높아지기 때문이다. 그리고 다음 날, 과거 치열한 전장이었을 산에 다시 올라 땅을 두드린다.

전사자 유해 발굴 사업이 동계 휴식기를 끝내고 지난달부터 전국 38개 지역에서 재개됐다. 지난 2000년 시작돼 올해로 23년째를 맞는 6·25 전사자 유해 발굴은 매년 500여 구의 유해를 찾을 정도로 높은 성과를 올리는 국방부의 대표 보훈 사업이 됐다. 해마다 전국에서 유해 발굴 사업에 참여하는 인원만 30여 개 사·여단 10만여명(연 인원). 지난 2019년 남북 군사합의에 따라 비무장지대(DMZ) 지역 유해 발굴이 처음 시작되면서 유해 발굴 수가 크게 늘었고, 지난 3월엔 DMZ 내 백마고지에서 ‘엎드려 쏴’ 자세로 발견된 유해(고 조응성 하사)의 신원이 확인돼 화제가 될 정도로 발굴 사업에 대한 국민적 관심도 높아졌다. <아무튼, 주말>이 전사자 유해 발굴 작업이 한창인 경기 연천군 현장을 다녀왔다.

산산조각 난 청춘의 육신

“잠시만요, 추가 유해가 나왔습니다!”

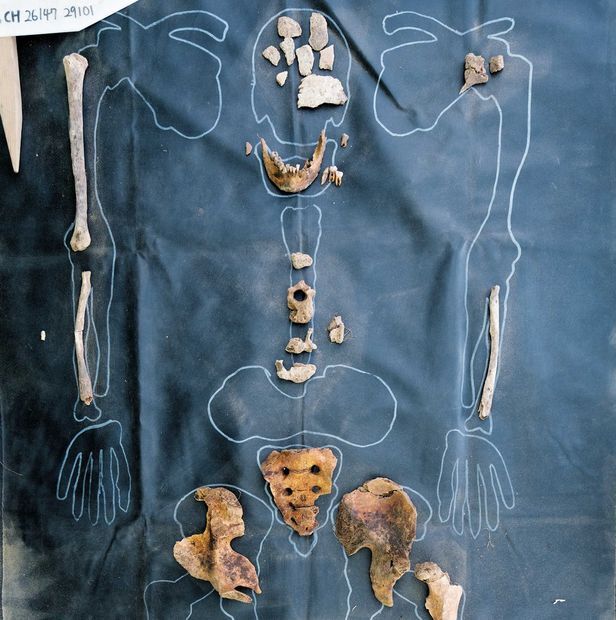

지난 3일 오전 연천 진명산 정상 부근, 1m 깊이 구덩이에서 호미로 흙을 파던 한 장병이 다급하게 소리쳤다. 1주일 전 처음 유해가 발굴된 뒤 수습 과정을 거쳐 이날 보관함에 담기기 직전, 발굴 지점 부근에서 젊은 남성의 것으로 추정되는 엉덩이뼈와 턱뼈, 아랫니가 추가로 나온 것이다. 완전 유해에 가깝게 많은 뼈가 나오면서 발굴 현장은 순식간에 활기가 돌았다. 전문 감식관의 통제하에 국방부 유해발굴감식단(이하 국유단) 소속 군인들이 대칼(유해 표면 이물질 제거), 트롤(소량 흙 제거), 스파출라(유해 내부 이물질 제거) 등 전문 발굴 도구를 동원해 조심스럽게 유해를 수습했다. 인체 뼈를 그린 유해도 매트 위에 유해를 하나씩 올리자 비로소 온전한 사람 형태가 나타났다. 국군으로 추정되는 이 유해는 이날 하나씩 한지로 포장한 뒤 오동나무 관에 입관해 태극기로 감쌌다. 임정민 국유단 감식관은 “같은 위치의 뼈가 중복되는지 등을 살핀 결과 모든 유해가 동일인의 것으로 판단했다”며 “자세한 건 정밀 감식을 해봐야겠지만 성장판이 남아 있는 것으로 보아 16~18세 나이로 추정된다”고 했다.

연천 진명산은 한국전쟁이 한창이던 1951년 10월, 미군 주도로 주요 고지를 되찾는 ‘코만도 작전’이 펼쳐졌던 서부전선 최대 격전지였다. 같은 해 7월부터 시작된 휴전 회담 이후 남과 북이 최대한 많은 영토를 확보하기 위해 치열하게 공방전을 벌이던 시기였다. 산세가 험준하고, 수차례 고지 주인이 바뀌는 과정에서 국군·미군·중공군·유엔군 전사자 유해가 뒤섞여 발굴 작업이 까다로운 곳으로 꼽힌다. 공병대대가 지난달 발굴 현장에 대한 지뢰, 폭발물 검사를 마쳤지만 혹시 있을 불상사가 우려돼 긴장을 놓기 어려웠다. 이날 발굴 작업에 참여한 육군 28사단 청룡대대 정봉서 대대장(중령)은 “전쟁 당시 폭격에 대비해 동굴형 진지가 많이 구축돼있다 보니 다른 곳보다 2~3m를 더 파야 했지만 발굴 시작 3주 만에 유해 9구를 발굴하는 성과를 올렸다”고 말했다.

온전한 유해를 발굴한 것에 들뜬 것도 잠시, 국군 추정 유해를 인근 군부대로 보내는 유해 봉송이 시작되자 발굴 현장엔 적막이 흘렀다. 군 장병 100여 명이 발굴 작업을 멈추고 도열해 거수경례로 예를 다했다. 유해를 든 봉송자의 모습이 시야에서 사라질 때까지 누구 하나 미동도 하지 않았다. 이현민 상병은 “우리가 여기에 있는 건 선배 전우 분들의 숭고한 희생이 있었기에 가능했다“며 “실제 군사 작전이라 생각하고 결연한 자세로 호국 영웅들의 유해를 찾는 작업에 임하고 있다”고 했다.

“이제는 시간과의 싸움이다”

국유단은 그동안 연천 지역에서만 200~300구의 유해를 발굴했다. 하지만 신원이 확인된 전사자는 ‘0′(제로). 전체 6·25 국군 전사자 신원 확인율도 2%를 밑돈다. 지금까지 1만1000구가 넘는 국군 유해를 발굴했지만 신원이 확인돼 가족을 찾은 건 190구(지난 4월 기준)에 불과하다. 신원 확인에 필요한 인식표(군번과 이름이 새겨진 신분증)가 당시 전쟁 발발 1년이 지난 뒤, 전방 부대 일부 병사들에게만 제한적으로 보급됐기 때문이다. 수통, 숟가락 등 개인 유품이 발견돼도 시간이 많이 지난 탓에 신원을 확인하기 어려운 경우가 많다. 이 때문에 국유단은 전사자 유가족의 DNA 정보에 절대적으로 의존할 수밖에 없다.

문제는 전사자의 DNA 정보를 확보해도 이들과 대조할 유가족 DNA 가 턱없이 부족하다는 점이다. 미혼으로 입대해 직계 후손을 남기지 않은 전사자가 적지 않고, 남은 유가족도 대부분 80세가 넘은 노인이다. 국유단에서 DNA 채취를 위해 유가족 측에 연락을 취해도 보이스피싱으로 오인하는 등 DNA 자료 확보가 더딘 상황이라고 한다. 남상호 국유단 유가족찾기 팀장은 “35명의 직원이 전국 곳곳을 다니며 입대 기록과 지자체 행정 기록을 대조해 유가족을 찾고 있지만 자료가 부족하다”며 “군인 생체 정보를 상대적으로 많이 확보한 미국과 달리 한국의 전사자 유해 발굴은 ‘시간과의 싸움’이 되고 있다”고 말했다.

국유단은 신원 확인을 위해 감식 기술도 총동원하고 있다. 서울 국립현충원에 있는 국유단 중앙감식소는 DNA 분석뿐 아니라 치아 엑스레이, 3차원 스캐너, 비교 분광기 등 정밀 감식 장비를 활용해 유해의 신원을 확인하고 있다. 문제는 세대가 거듭될수록 유전자를 통한 신원 확인 가능성이 크게 줄어든다는 점이다. 국유단 관계자는 “현재는 3촌 친척까지 DNA 대조 확인이 가능하다”며 “6촌까지 DNA 대조가 가능한 기술을 개발하고 있다“고 했다.

아들이 올까, 60년 손 안 댄 집 대문

국방부는 신원 확인 속도를 높이기 위해 일선 부대 현역 장병을 상대로 한 유해 발굴 사업 홍보도 최근 시작했다. 집안 어르신 중 참전 군인이 있을 경우 가족에게 DNA를 채취하도록 권하고 있는 것. 실제로 이 같은 방식으로 최근 전사자 신원 확인이 이뤄졌다. 주인공은 지난 2008년 강원 인제에서 다리뼈만 발굴돼 14년 만에 신원이 확인된 고(故) 김학수 이병이다. 지난 2019년 김 이병의 외증손자가 육군 수도군단에서 군 복무 중 유해발굴 사업을 알게 돼 고인의 외손자인 자신의 부친에게 유전자 시료 채취를 권했다. 국유단은 유전자 분석 결과 가족 관계일 것으로 보고 고인의 딸인 김정순(72)씨의 DNA와 대조해 김 이병과 부녀 관계임을 확인했다. 국유단은 지난달 28일 경기 오산에 있는 딸 정순씨의 자택에서 신원 확인 통지서를 전달하고 유해발굴 사실을 전하는 ‘호국의 영웅 귀환 행사’를 가졌다. 김정순씨는 “내 생전에 아버지를 현충원에 안장시켜 드리는 게 소원이었는데 이제 이루게 돼 너무 행복하다”고 했다.

아들·동생을 전장에서 떠나보냈지만 끝내 유해를 찾지 못한 유가족이 아직 더 많다. 고 김언년 할머니는 군 입대한 아들이 집을 찾아오지 못할까봐 60년 넘게 서울 만리동 집에 살며 이사 한번 가지 않고 대문 색깔도 바꾸지 않았다. 지난 2009년 늦게나마 아들을 찾아달라며 국유단을 통해 자신의 DNA 시료를 채취했지만 그해 겨울 105세 나이로 사망했다. 직계 가족이 없는 김 할머니 장례는 국유단이 대신 치렀다.

'아무튼 주말' 카테고리의 다른 글

| 달빛 내린 ‘다산의 집’ 앞마당에 思索(사색)의 꽃 만발했네 (0) | 2022.05.15 |

|---|---|

| [아무튼, 주말] 가덕도에 공항 들어서면 (0) | 2022.05.07 |

| [아무튼, 주말] ‘복지 천국’ 스웨덴 3년 살아보니… (0) | 2022.05.01 |

| 이광형 총장 “카이스트가 ‘노잼’? (0) | 2022.05.01 |

| [아무튼, 주말] 섬마을 장모님의 서울 꽃구경 (0) | 2022.04.23 |

댓글