[유석재의 돌발史전] 용산역과 연트럴파크, 대륙을 잇던 대동맥의 비밀

사실 충분히 국민의 뜻을 수렴하고 소통했는지는 다소 의문이 듭니다만, 어쨌거나 오늘 0시부터 새 정부의 대통령 집무실은 용산으로 바뀌었습니다.

오래도록 외국 군대의 기지가 있었고 1979년 12·12 사태의 현장이었다는 불편한 역사가 있습니다만, 이 때문에 잊히기 쉬운 것이 ‘용산은 오래도록 한반도 교통과 물류의 중심지’였다는 사실입니다. 용산은 서해에서 한강 하구를 거쳐 한양으로 가기 위해 온 조운선(화물선)이 밀려드는 곳이었고, 조선 후기 경강상인의 활동 중심지였습니다. 여기에 20세기 들어서는 ‘한반도 철도의 중심지’라는 특징이 생겨났죠.

여기서 두 가지 질문을 드려 보겠습니다.

(1)1950년 6·25 때 용산역은 폭격을 당해 역사(驛舍)가 전소됐습니다. 하지만 서울역 건물은 훼손되지 않고 지금도 국가지정문화재 사적으로 남아 있죠. 무슨 차이였을까요?

(2)요즘 핫플레이스가 된 이른바 ‘연트럴파크’라는 공원은 도대체 왜 그곳에 있는 걸까요?

이 두 질문의 대답 속에서, 한반도 철도에서 용산이 차지하는 비중이 드러나게 됩니다.

1번의 정답은 ‘한반도 철도망의 중심은 서울역이 아니라 용산역이었다’는 데 있습니다. 1904년 러일전쟁이 일어나자 일본은 대한제국과 강제로 한일의정서를 체결했습니다. 최근 드라마 ‘미스터 션샤인’에서 일본이 대한제국 외무대신을 협박해 이 조약을 맺는 장면이 나오기도 했죠. 여기에 ‘일본은 군사 전략상 필요한 곳을 일정 기간 사용할 수 있다’는 조항이 있습니다. 독도에 망루를 건축하기 시작해 영토 강탈로 이어진 것도 바로 이 조항이 빌미가 됐던 것입니다.

당시 일본은 한반도 곳곳에서 군용지를 내놓으라고 강요했고, 그 대표적인 지역이 용산이었습니다. 일본이 요구한 용산역 일대 부지는 990만㎡에 이르는 대단히 넓은 규모였습니다. 한국 정부와 주민이 저항해 이 부지는 380만㎡로 줄어들긴 했지만 많은 주민이 하루아침에 집을 잃고 흩어져야 했습니다.

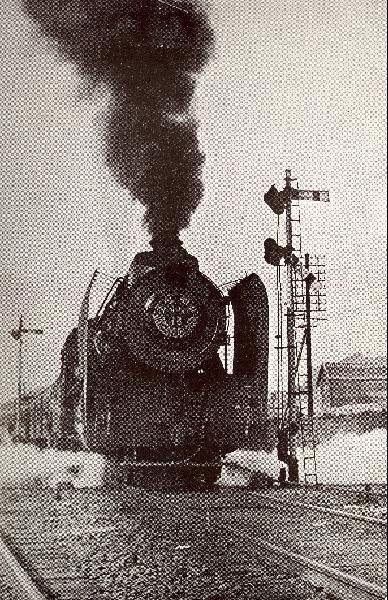

그 위에 일본이 건설한 것은 군사 시설과 ‘철도 타운’이었습니다. 서울 도성의 남쪽인 용산에 한국 철도의 핵심 기지를 만들어, 일본과 대륙을 연결하는 침략의 수단으로 삼고자 했던 것이죠. 용산역 서쪽에는 현재 전자랜드 남쪽 공터로 남아 있는 철도 공장이 세워졌고, 용산역 동쪽에는 철도국과 철도 관사, 철도 병원(광복 후 중앙대 용산병원, 현 용산역사박물관)이 들어섰습니다.

이후 용산역은 경부선, 경인선, 경의선, 경원선, 호남선 등 한반도의 주요 철도 노선의 중심 역할을 하게 됐습니다. 이에 비하면 서울역은 용산역에서 한 발 비껴난 위치였고, 용산역에선 일종의 지선(支線)으로 연결된 구도였죠.

뭔가 이상하다고요? 적어도 경의선 철도는 서울역에서 신촌역과 문산역으로 연결된 철도 아니냐고 하시겠죠. 1906년 경의선이 완공됐을 때 그 구간은 용산부터 신의주까지였습니다. 경의선을 타고 용산역에 도착한 승객은 서울역까지 다시 한 번 열차를 타야 했던 것이죠. 1921년에 서울역에서 신촌역을 거쳐 가좌역까지 가는 노선이 생기면서 비로소 이 불편이 해소됐습니다. 그러니까 부산에서 신의주까지 가는 열차를 탔다고 할 때, 서울역에서 곧바로 새 철길을 거쳐 신의주 방향으로 갈 수 있게 된 것이죠.

그렇다면 여기서 의문이 남습니다. 원래 용산역에서 시작된 경의선 구간, 그러니까 용산역에서 서울역을 거치지 않고 가좌역까지 직통하는 원래 경의선 본선 노선은 어떻게 됐을까요? 한반도 남쪽과 중국·만주 사이를 운행하는 철도가 서울역을 들를 필요가 없다면, 그대로 이 노선을 타고 갔습니다. 수많은 물자와 인력이 바로 그 노선을 통과했던 것이죠.

1945년 8월 15일 광복이 됐습니다. 이제 일제가 침략을 위해 놓았던 철도 노선들을 모두 우리 자산으로 삼아 대륙과 연결하는 대동맥으로 활용할 기회였습니다. 그러나 38선으로 남북이 분단되자, 경의선은 고작 서울·용산에서 문산까지만 운행이 가능한 소규모 노선으로 축소됐습니다.

용산과 가좌를 잇던 7㎞ 길이 노선은 ‘구(舊)용산선’이라 불리게 됐는데 세월이 흐르면서 사람들은 “도대체 그런 노선이 왜 있는 건가” 의문을 품게 됐습니다. 심지어 세대가 다른 작가의 소설 속에서 비슷한 장면이 나오는데, 복거일의 ‘비명을 찾아서’와 김영하의 ‘퀴즈쇼’에서는 모두 혼자 거리를 걷던 주인공이 구용산선을 보고 “여기 이런 철길이 있었나?”하고 의아해하는 장면이 나옵니다.

예전 구용산선에 해당하는 역들은 용산역에서부터 원정역, 미생정역(효창역), 공덕리역, 동막역, 서강역, 가좌역이었습니다. 서강역에선 당인리발전소까지 운행하는 당인리선이 다니기도 했는데, 지금 홍대 앞 번화가에서 그 철길과 플랫폼의 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 예전에 버스를 타고 양화대교에서 신촌 쪽으로 가다 보면 동교동삼거리를 지나기 전 뭔가를 ‘털컥’ 밟고 넘어가는 소리가 들렸는데 바로 구용산선의 철로였습니다.

결국 구용산선의 선로는 철거와 지하화의 운명을 맞습니다. 그리고 그곳에 2012~2016년 조성된 것이 경의선 숲길, 바로 ‘연트럴파크’였습니다. 훗날 통일이 되면 다시 대륙을 잇는 철도의 대동맥 역할을 해야 할 노선이 지하철처럼 돼 버린 것이 아쉽습니다만, 휴전선에 포함돼 배가 들어오지 못하는 한강 하구와 마찬가지로 언젠가는 제 역할을 되찾게 되리라 믿습니다. 아울러 이왕 용산에 새 집무실을 마련한 윤석열 정부가, 철도 교통에 더 많은 관심을 갖기 바랍니다. 철도 공사가 하염없이 지연돼 ‘티스푼(으로 땅을 파는 것 같은) 공사’라고 부르는 일은 이제 없어졌으면 합니다.

문화부에서 학술 분야를 담당하고 있습니다. '유석재 기자의 돌발史전'과 '뉴스 속의 한국사'를 연재하고 있습니다. 이메일은 karma@chosun.com 입니다. 언제든지 제보 바랍니다.

'김명환 外 시간여행·문학 기행기' 카테고리의 다른 글

| [김명환의 시간여행] [146] 택시 요금 오른 첫날 '환산표' 못 갖춰… 引上 보도한 신문 기사 내밀며 요금 받아 (0) | 2022.08.06 |

|---|---|

| [김명환의 시간여행] [36] 노인에게 버스 좌석 양보 않으면 단속… (0) | 2022.08.04 |

| 왕의 발자취 따라 ‘창덕궁 달빛기행’… 고궁의 밤 정취에 흠뻑 (0) | 2022.04.21 |

| 아찔한 절벽 한복판 걷기… (0) | 2021.12.31 |

| '보행 위반자' (0) | 2021.10.31 |

댓글