◇ 금동관음입상 90여년만에 일본서 소재 확인 소장자 “한국 귀환 바란다…환수 나서야” 옷주름 음영·굴곡진 몸매 완벽 세공 “백제 7세기 가장 아름다운 보살상” ‘국보 293호’와 함께 1907년 부여서 출토 1920년대 일본인 매입, 반출 뒤 ‘베일’ 소장자 고심 끝 공개…환수 절호의 기회 특별예산 편성 등 범정부 계획 세워야

◇ 최근 국내 학계가 일본에서 소재를 확인한 백제금동관음보살입상의 전신상. 보관을 쓰고 자비롭고 인자한 표정을 지은 머리 부분과 천의를 두르고 영락 등의 장식을 걸친 상하반신이 완벽한 조화를 이루는 한국 불교미술의 최고 걸작이다. 문화유산회복재단 제공

○··· 가장 아름다운 ‘백제의 미소’를 찾았다. 한국 미술사 최고의 걸작으로 꼽혔으나 1907년 충남 부여에서 출토된 뒤 일본에 반출돼 90여년간 공개되지 않았던 백제 금동관음보살입상의 소재가 최근 일본에서 확인됐다.문화유산회복재단(이사장 이상근)은 이 관음상을 소장해온 일본의 한 기업인이 지난해 12월 도쿄를 방문한 한국미술사학회의 최응천(동국대), 정은우(동아대) 교수에게 불상을 공개했으며 두 교수는 이 관음상이 진품임을 공식 확인했다고 3일 <한겨레>에 밝혔다.

○··· 가장 아름다운 ‘백제의 미소’를 찾았다. 한국 미술사 최고의 걸작으로 꼽혔으나 1907년 충남 부여에서 출토된 뒤 일본에 반출돼 90여년간 공개되지 않았던 백제 금동관음보살입상의 소재가 최근 일본에서 확인됐다.문화유산회복재단(이사장 이상근)은 이 관음상을 소장해온 일본의 한 기업인이 지난해 12월 도쿄를 방문한 한국미술사학회의 최응천(동국대), 정은우(동아대) 교수에게 불상을 공개했으며 두 교수는 이 관음상이 진품임을 공식 확인했다고 3일 <한겨레>에 밝혔다.

◇ 1907년 충남 부여 규암리에서 함께 발견된 국보 293호 백제금동관음보살입상(높이 21.1cm). 원래 일본인 소장품이었으나 해방 뒤 압수해 현재 국립부여박물관이 소장, 전시하고 있다. ‘미스 백제’라는 별명으로 불리기도 한다. 일본에 소장된 금동관음상과 달리 대좌(받침대)가 붙어있다.

○··· 7세기 전반에 만든 것으로 추정되는 이 불상은 높이 28cm로, 머리에 보관을 쓰고 왼손에 보병을 든 관음보살이 당당하게 서있는 자태를 형상화하고 있다. 인자한 미소를 띤 표정, 어깨·허리 등을 살짝 비튼 자세, 천의를 두르고 구슬장식(영락)을 걸친 모습 등이 완벽한 조화와 미감을 보여준다. 학계에서는 국보 78호·83호 반가사유상, 국보 287호 백제금동대향로와 맞먹는 명품으로 평가하고 있다.

○··· 7세기 전반에 만든 것으로 추정되는 이 불상은 높이 28cm로, 머리에 보관을 쓰고 왼손에 보병을 든 관음보살이 당당하게 서있는 자태를 형상화하고 있다. 인자한 미소를 띤 표정, 어깨·허리 등을 살짝 비튼 자세, 천의를 두르고 구슬장식(영락)을 걸친 모습 등이 완벽한 조화와 미감을 보여준다. 학계에서는 국보 78호·83호 반가사유상, 국보 287호 백제금동대향로와 맞먹는 명품으로 평가하고 있다.

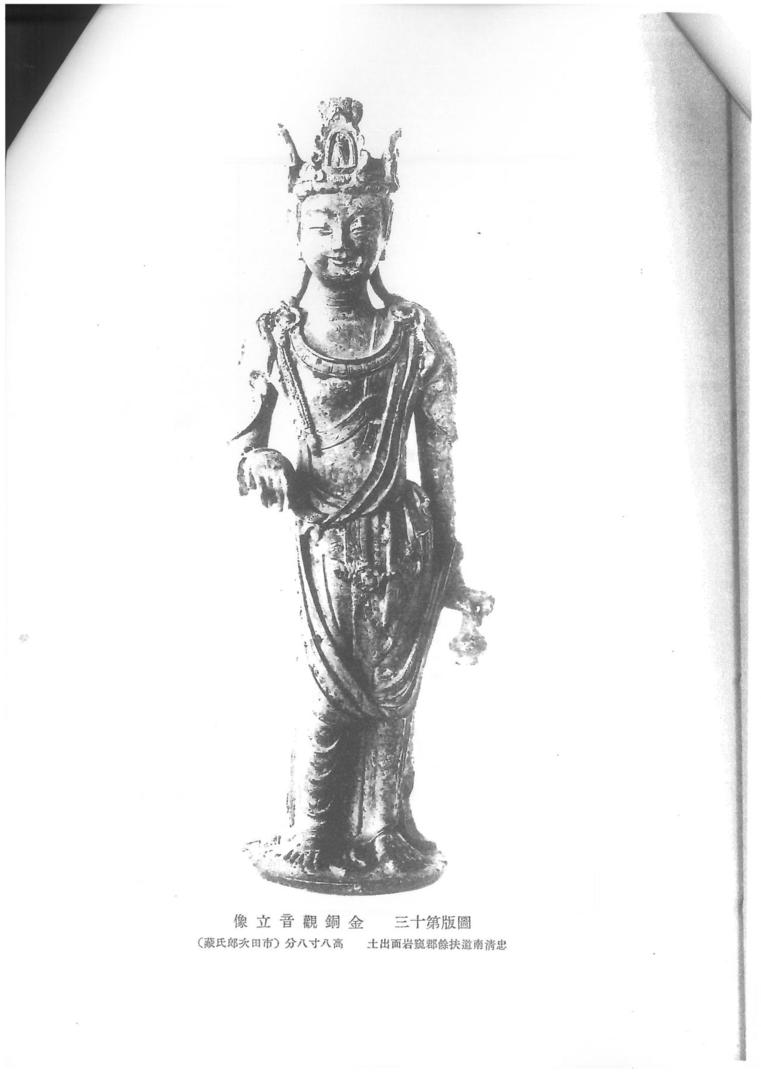

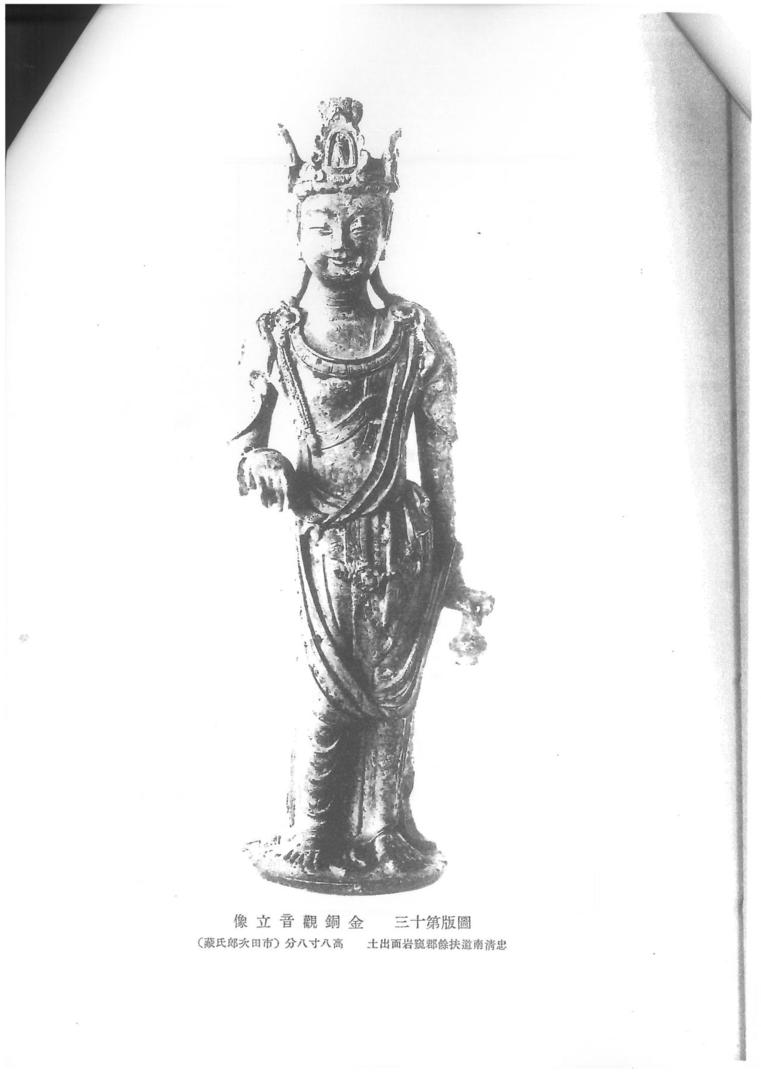

◇ 1932년 일본학자 세키노 다다시가 펴낸 <조선미술사>에 실린 백제금동관음보살입상의 옛 흑백사진. 지난해 12월 불상 실물이 일본 도쿄에서 공개되기 전까지 학계에 알려졌던 몇안되는 사진들중 하나다.

○··· 한 농부가 발견한 이 불상은 1922년 일본인 이치다 지로에게 팔려 해방 직후 그가 일본에 갖고 간 것으로 전해진다. 재단 쪽은 “70년대 이치다한테서 불상을 사들인 현 소장자를 3년 전 찾아내 협의한 끝에 지난 연말 동의를 얻어 공개하게 됐다”며 “소장자는 불상이 귀환했으면 좋겠다는 뜻도 내비쳤다”고 전했다. 불교미술사가인 김리나 홍익대 명예교수는 “반드시 돌아와야 할 한국 미술의 대표작이다. 정부와 학계가 환수를 위해 모든 지혜를 모아야 한다”고 말했다.

◆ 백제금동관음보살입상의 상반신 모습

○··· 한 농부가 발견한 이 불상은 1922년 일본인 이치다 지로에게 팔려 해방 직후 그가 일본에 갖고 간 것으로 전해진다. 재단 쪽은 “70년대 이치다한테서 불상을 사들인 현 소장자를 3년 전 찾아내 협의한 끝에 지난 연말 동의를 얻어 공개하게 됐다”며 “소장자는 불상이 귀환했으면 좋겠다는 뜻도 내비쳤다”고 전했다. 불교미술사가인 김리나 홍익대 명예교수는 “반드시 돌아와야 할 한국 미술의 대표작이다. 정부와 학계가 환수를 위해 모든 지혜를 모아야 한다”고 말했다.

◇ 최근 학자들이 확인한 이 금동관음상의 세부들을 보면, 기존 백제 불상과는 다른 독특한 요소들이 많다.

◇ . 가슴부분 띠장식에서 보이는 구름무늬, 당초무늬는 백제금동대향로(국보 287호)의 뚜껑과 받침대 사이에 있는 무늬와 똑같다. 같은 장인이나 그가 일했던 공방에서 제작됐을 가능성이 제기된다. 문화유산회복재단 제공

○··· 최응천 교수는 불상 앞 가슴 부분의 옷에 두른 띠장식에서 구름(운문) 혹은 당초무늬가 연속해서 나타난 부분들이 보이는데, 이런 무늬는 백제금동대향로의 뚜껑과 받침대 사이에 있는 장식무늬와 똑같은 것이라고 분석했다. 그는 “도상이 너무 똑같아 놀랐다. 백제 왕실의 최고 장인이나 이 장인이 꾸린 공방이 백제대향로와 금동관음보살입상을 같이 만든 것으로 추정할 수 있다”고 했다. (...) 노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 문화유산회복재단 제공 원본글: 한겨레

○··· 최응천 교수는 불상 앞 가슴 부분의 옷에 두른 띠장식에서 구름(운문) 혹은 당초무늬가 연속해서 나타난 부분들이 보이는데, 이런 무늬는 백제금동대향로의 뚜껑과 받침대 사이에 있는 장식무늬와 똑같은 것이라고 분석했다. 그는 “도상이 너무 똑같아 놀랐다. 백제 왕실의 최고 장인이나 이 장인이 꾸린 공방이 백제대향로와 금동관음보살입상을 같이 만든 것으로 추정할 수 있다”고 했다. (...) 노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 문화유산회복재단 제공 원본글: 한겨레

“대동여지도 만들려 백두산 수차례 답사? 김정호 신화는 허구”

◇ 이기훈 연세대 교수 논문 “최남선의 동아일보 게재글 소년잡지의 상상력 더해져 위인ㆍ선구자 이야기 탄생”

◇ 조선시대 최고, 최대 지도 ‘대동여지도’를 만들기 위해 고산자 김정호가 조선 팔도를 돌아다녔고, 백두산 천지를 수 차례 답사했다는 얘기는 근거가 명확하지 않다.그렇다면 김정호 신화는 어떻게 탄생했을까. △ 사진: 영화 '고산자, 대동여지도'에서 김정호가 백두산 천지에 오른 모습. 김정호가 '대동여지도'를 만들기 위해 전국을 답사하고 여러 차례 백두산 천지에까지 올랐다는 건 낭설이다. 하지만 그런 식으로, 불굴의 한국인을 강조하는 서사들은 여전히 맹위를 떨친다. CJ엔터테인먼트 제공.

○··· 계간지 역사비평 여름호에 실린 이기훈 연세대 국학연구원 HK교수의 글 ‘근대신화의 역설 – 고산자 김정호와 대동여지도의 경우’는 이 과정을 추적한 논문이다. 김정호의 생애는 거의 알려진 바 없다. ‘황해도 지역에 나서 서울에서 오래 활동한 인물로 보인다’는 정도다. 김정호는 “19세기 지도 제작과 출판을 전문으로 하는 연구자이자 출판가”에 가깝다. 지도 제작을 위해 측량 장비를 들고 전국을 다닌 사람이라기보다, 사무실에 앉아 기존 여러 지도들을 편집ㆍ제작한 사람일 가능성이 크다. 이런 김정호가 영웅으로 재탄생하기까지는 몇 가지 요인이 있다.

김정호를 다시 불러낸 이는 최남선(1890~1957)이다. 이미 19세기 중반부터 여러 기록에 김정호에 대한 평이 남아 있다. ‘지리학에 관심 있고 그림에 재주가 있어 지도를 참 잘 만든다’는 긍정적 평가다. 최남선은 1925년 동아일보에 실은 ‘고산자(古山子)를 회(懷)함’이란 글을 실어 기폭제 역할을 했다.중인 출신이었던 최남선은 양반의 공리공담을 최대 적으로 간주했고, 과학기술을 무척 좋아했다. 금속활자를 열렬히 찬양했으며, 측량 작업에 기반한 지도 또한 극찬의 대상으로 삼았다. 김정호와 대동여지도를 “조선 후기 문화의 축적된 결실이 아니라 소외된 학자의 시대를 앞선 업적”으로 만들만한 동기가 충분했다.

○··· 계간지 역사비평 여름호에 실린 이기훈 연세대 국학연구원 HK교수의 글 ‘근대신화의 역설 – 고산자 김정호와 대동여지도의 경우’는 이 과정을 추적한 논문이다. 김정호의 생애는 거의 알려진 바 없다. ‘황해도 지역에 나서 서울에서 오래 활동한 인물로 보인다’는 정도다. 김정호는 “19세기 지도 제작과 출판을 전문으로 하는 연구자이자 출판가”에 가깝다. 지도 제작을 위해 측량 장비를 들고 전국을 다닌 사람이라기보다, 사무실에 앉아 기존 여러 지도들을 편집ㆍ제작한 사람일 가능성이 크다. 이런 김정호가 영웅으로 재탄생하기까지는 몇 가지 요인이 있다.

김정호를 다시 불러낸 이는 최남선(1890~1957)이다. 이미 19세기 중반부터 여러 기록에 김정호에 대한 평이 남아 있다. ‘지리학에 관심 있고 그림에 재주가 있어 지도를 참 잘 만든다’는 긍정적 평가다. 최남선은 1925년 동아일보에 실은 ‘고산자(古山子)를 회(懷)함’이란 글을 실어 기폭제 역할을 했다.중인 출신이었던 최남선은 양반의 공리공담을 최대 적으로 간주했고, 과학기술을 무척 좋아했다. 금속활자를 열렬히 찬양했으며, 측량 작업에 기반한 지도 또한 극찬의 대상으로 삼았다. 김정호와 대동여지도를 “조선 후기 문화의 축적된 결실이 아니라 소외된 학자의 시대를 앞선 업적”으로 만들만한 동기가 충분했다.

◇ 이 글 이후 소년잡지들이 김정호 신화에 살을 덧붙이기 시작한다. 1929년 방정환의 잡지 ‘어린이’에 실린 ‘고산자 김정호 선생 이야기’가 한 예다. 최남선의 ‘고산자를 회함’은 기본적으로 논설 형식의 글이라 사실관계가 그다지 많이 들어가 있지 않았다. 아이들에게 꿈과 희망을 심어준다는 명목으로 소년잡지들이 그 빈 부분을 상상력으로 채워 넣었다. △ 사진: 김정호가 제작한 '대동여지도'. 위대한 업적임에는 분명하지만, 구체적 제작 과정은 아직 알지 못한다. 한국일보 자료사진

○··· 정호가 전국을 다 돌아다니고 백두산을 몇 차례 오르내리며 갖은 고생을 다한 끝에 기어코 완성해냈는데, 대원군이 김정호와 어린 딸을 죽이고, 대동여지도 목판본도 불태웠다는 가상의 이야기는 이 때 완성됐다. 다른 잡지 ‘학생’도 1929년 ‘북풍한설을 무릅쓰고 전국을 답사한 김정호’ 이야기를 널리 알렸다.김정호 신화화는 일본 이노우 다다타카(1745~1818) 스토리를 기반으로 한다. 이노우는 젊어서는 근검절약으로 집안을 일으키고, 쉰 넘어서는 일본 전역을 측량해 지도를 만든 영웅이다. 이노우는 당시 일본 변경이었던 홋카이도를 본격 탐험한 사람이다. 이 점을 생각하지 않고 이노우 이야기를 빌려오다 보니 자연스레 김정호가 오지를 오간 것처럼, 당시 조선 반도가 사람이 살지 않거나 야만족이 사는 탐험과 모험의 땅인 것처럼 묘사하게 됐다. “민족주의의 신화가 민족적 자기부정의 논리가 되는 역설”이 탄생했다.

김정호 신화화는 광복 이후 한국도 마찬가지였다. 사학자 이병도(1896~1989)가 이미 1969년에 김정호에 대한 이런저런 이야기들이 모두 허구임을 밝힌 연구결과를 내놨으나, 과학기술과 국난극복 영웅 스토리에 목 메고 있던 당시 시대 분위기 속에서 묵살당했다.지금이라고 다를까. ‘의지의 한국인’ ‘불굴의 한국인’ 얘기들이 넘쳐난다. 그래서 이기훈 교수의 지적은 따끔하다. “과학과 모험의 위인, 헌신하는 선구자는 민족주의자들이 지향하는 인간형이었다. 그러나 이는 제국주의 권력, 혹은 개발독재 권력이 요구하는 이상적 인간과 크게 다르지 않았다.”조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com 원본글: 한국일보

○··· 정호가 전국을 다 돌아다니고 백두산을 몇 차례 오르내리며 갖은 고생을 다한 끝에 기어코 완성해냈는데, 대원군이 김정호와 어린 딸을 죽이고, 대동여지도 목판본도 불태웠다는 가상의 이야기는 이 때 완성됐다. 다른 잡지 ‘학생’도 1929년 ‘북풍한설을 무릅쓰고 전국을 답사한 김정호’ 이야기를 널리 알렸다.김정호 신화화는 일본 이노우 다다타카(1745~1818) 스토리를 기반으로 한다. 이노우는 젊어서는 근검절약으로 집안을 일으키고, 쉰 넘어서는 일본 전역을 측량해 지도를 만든 영웅이다. 이노우는 당시 일본 변경이었던 홋카이도를 본격 탐험한 사람이다. 이 점을 생각하지 않고 이노우 이야기를 빌려오다 보니 자연스레 김정호가 오지를 오간 것처럼, 당시 조선 반도가 사람이 살지 않거나 야만족이 사는 탐험과 모험의 땅인 것처럼 묘사하게 됐다. “민족주의의 신화가 민족적 자기부정의 논리가 되는 역설”이 탄생했다.

김정호 신화화는 광복 이후 한국도 마찬가지였다. 사학자 이병도(1896~1989)가 이미 1969년에 김정호에 대한 이런저런 이야기들이 모두 허구임을 밝힌 연구결과를 내놨으나, 과학기술과 국난극복 영웅 스토리에 목 메고 있던 당시 시대 분위기 속에서 묵살당했다.지금이라고 다를까. ‘의지의 한국인’ ‘불굴의 한국인’ 얘기들이 넘쳐난다. 그래서 이기훈 교수의 지적은 따끔하다. “과학과 모험의 위인, 헌신하는 선구자는 민족주의자들이 지향하는 인간형이었다. 그러나 이는 제국주의 권력, 혹은 개발독재 권력이 요구하는 이상적 인간과 크게 다르지 않았다.”조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com 원본글: 한국일보

"프랑스로 넘어간 사라진 '조선 최고 부채' 제작 마을 찾았다"

◇ 광복 전까지 '나주 석정마을'서 제작 확인 나주 전통부채인 접선 복원 청신호

◇ △ 사진: 프랑스 파리부채박물관이 소장하고 있는 조선시대 나주에서 제작된 접선(摺扇·접었다 폈다가 가능한 부채). 2018.05.28. (사진=나주시천연염색문화재단 제공)

○··· 이창우 기자 = 프랑스 부채박물관에만 남아 있는 사라진 조선 최고 부채인 '나주 접선(摺扇·접었다 폈다가 가능한 부채)'을 집단으로 만들었던 마을이 밝혀져 전통 부채 복원에 청신호가 커졌다. 나주천연염색문화재단 허북구 국장은 명맥이 끊겨 찾아볼 수 없는 나주 접선을 복원하기 위해 백방으로 수소문 한 끝에 '나주 석현동 석정마을'이 광복 전까지 조선 최고의 부채를 만들었던 마을로 확인됐다고 5일 밝혔다. 옛 문헌을 보면 나주는 조선시대 때 전국에서 제일가는 부채 명산지였음을 잘 알 수 있다. 동국세시기(東國歲時記·조선 후기 홍석모가 집필한 세시풍속지)에는 전주와 남평(南平·현재 나주시 남평읍)에서 만든 부채가 가장 질이 좋다고 기록돼 있다. 오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿.조선 후기 학자 이규경이 쓴 백과사전 )에도 감영(監營·조선시대 관아)과 병영(兵營·군 주둔지)에서 만든 부채 외에 나주 남평 부채가 제일이라고 평하고 있다.

일제강점기 조선총독부 기관지였던 경성일보(京城日報) 1923년 10월6일자 기사에는 부채를 일컫는 선자(扇子)와 단선(団扇)이 주로 전남 담양과 나주, 전북 전주, 남원에서 생산된다고 기록돼 있다. 최근에는 정교한 문양의 목살과 왕을 상징하는 용이 조각된 상아 잣대로 제작한 조선시대 나주산 희귀 화접선(畵摺扇·그림이 그려진 것으로 접었다 폈다 할 수 있는 부채)이 프랑스 파리부채박물관에서 발견돼 화제가 됐다. 이처럼 나주가 과거 부채 명산지로 유명했다는 기록과 유물이 있지만 복원을 앞두고 어느 곳에서 만들어졌는지 명확하게 확인을 못해 애를 태워 왔다.

○··· 이창우 기자 = 프랑스 부채박물관에만 남아 있는 사라진 조선 최고 부채인 '나주 접선(摺扇·접었다 폈다가 가능한 부채)'을 집단으로 만들었던 마을이 밝혀져 전통 부채 복원에 청신호가 커졌다. 나주천연염색문화재단 허북구 국장은 명맥이 끊겨 찾아볼 수 없는 나주 접선을 복원하기 위해 백방으로 수소문 한 끝에 '나주 석현동 석정마을'이 광복 전까지 조선 최고의 부채를 만들었던 마을로 확인됐다고 5일 밝혔다. 옛 문헌을 보면 나주는 조선시대 때 전국에서 제일가는 부채 명산지였음을 잘 알 수 있다. 동국세시기(東國歲時記·조선 후기 홍석모가 집필한 세시풍속지)에는 전주와 남평(南平·현재 나주시 남평읍)에서 만든 부채가 가장 질이 좋다고 기록돼 있다. 오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿.조선 후기 학자 이규경이 쓴 백과사전 )에도 감영(監營·조선시대 관아)과 병영(兵營·군 주둔지)에서 만든 부채 외에 나주 남평 부채가 제일이라고 평하고 있다.

일제강점기 조선총독부 기관지였던 경성일보(京城日報) 1923년 10월6일자 기사에는 부채를 일컫는 선자(扇子)와 단선(団扇)이 주로 전남 담양과 나주, 전북 전주, 남원에서 생산된다고 기록돼 있다. 최근에는 정교한 문양의 목살과 왕을 상징하는 용이 조각된 상아 잣대로 제작한 조선시대 나주산 희귀 화접선(畵摺扇·그림이 그려진 것으로 접었다 폈다 할 수 있는 부채)이 프랑스 파리부채박물관에서 발견돼 화제가 됐다. 이처럼 나주가 과거 부채 명산지로 유명했다는 기록과 유물이 있지만 복원을 앞두고 어느 곳에서 만들어졌는지 명확하게 확인을 못해 애를 태워 왔다.

◇ 하지만 나주천연염색재단 허 국장의 발품과 끈질긴 노력으로 나주 전통 부채를 만들었던 마을 한 곳이 밝혀져 주목 받고 있다. 허 국장은 "나주 곳곳의 노인당을 방문해 조사한 결과 일제 강점기 때까지 몇 군데에서 부채를 만들었다는 증언을 확보했지만 마을 주민 전체가 부채를 만들어 생계를 유지했던 곳은 과거 돌고개로 불렸던 '석현동 석정마을'이 유일했다"고 말했다. △ 사진: 프랑스 파리부채박물관이 소장하고 있는 조선시대 나주에서 제작된 접선(摺扇·접었다 폈다가 가능한 부채). 부채 세로 바깥면 마감재로 상아 잣대가 사용됐다.

○··· 그는 이어 "국가중요무형문화재 제99호 나주소반장 김춘식 선생 또한 '선대(조선시대)부터 광복 직후까지 부채를 만들었던 석정마을 출신 집안 형님인 김낙균(金洛均)씨로 부터 부채 제작 기능을 전수 받았다'고 밝힘에 따라 석정 마을이 조선 부채 집단 제작지였음이 확인 됐다"고 덧붙였다.

석정마을에 거주하고 있는 이어선(84)씨도 "아주 어렸을 때 많은 마을 어른들이 양철 같은 것에 구멍을 뚫어 대나무살을 가늘게 뽑아서 팔거나 방구부채, 오엽선, 태극부채 등 여러 종류의 부채를 만들어서 팔았던 것을 기억하고 있다"고 말했다. 허북구 국장은 "현재 석정마을 주민들조차도 이곳에서 나주 전통 부채를 만들었다는 사실을 모를 정도로 잊혀져 가고 있다"며 "나주 전통을 복원하고 후세들을 위한 교육적 차원에서라도 이 마을에 대한 상세한 조사가 이뤄져할 것으로 보인다"고 말했다. 원본글: 뉴시스

○··· 그는 이어 "국가중요무형문화재 제99호 나주소반장 김춘식 선생 또한 '선대(조선시대)부터 광복 직후까지 부채를 만들었던 석정마을 출신 집안 형님인 김낙균(金洛均)씨로 부터 부채 제작 기능을 전수 받았다'고 밝힘에 따라 석정 마을이 조선 부채 집단 제작지였음이 확인 됐다"고 덧붙였다.

석정마을에 거주하고 있는 이어선(84)씨도 "아주 어렸을 때 많은 마을 어른들이 양철 같은 것에 구멍을 뚫어 대나무살을 가늘게 뽑아서 팔거나 방구부채, 오엽선, 태극부채 등 여러 종류의 부채를 만들어서 팔았던 것을 기억하고 있다"고 말했다. 허북구 국장은 "현재 석정마을 주민들조차도 이곳에서 나주 전통 부채를 만들었다는 사실을 모를 정도로 잊혀져 가고 있다"며 "나주 전통을 복원하고 후세들을 위한 교육적 차원에서라도 이 마을에 대한 상세한 조사가 이뤄져할 것으로 보인다"고 말했다. 원본글: 뉴시스

'사진으로 보는 뉴스' 카테고리의 다른 글

| 외신기자가 기록한 평양의 평온한 일상 (0) | 2018.06.18 |

|---|---|

| '편히 잠드소서' (0) | 2018.06.07 |

| 이젠 안녕 (0) | 2018.06.04 |

| 선거벽보 보는 시민 外 (0) | 2018.06.01 |

| 나란히, 나란히 (0) | 2018.05.30 |

댓글