역사 발굴

皇城新聞 옛터를 찾아서

현 세종로네거리▶조선호텔 인근▶국세청 본청▶영풍문고 입구 로 네 차례 이사

- 글: 오인환 전 연세대 교수·신문방송학

입력2003-11-27 17:40:00

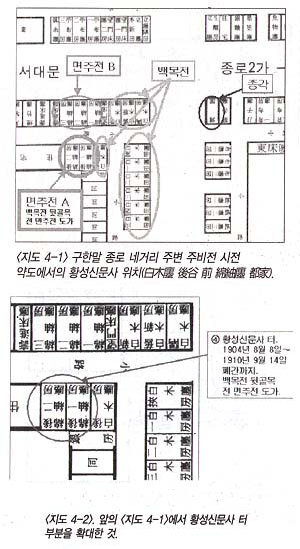

에서 보면 백목전이 세 곳에 있고 면주전이 두 곳에 있다. ‘후곡’이란 ‘뒷골목’이란 뜻인데 백목전 뒤 골목에 있는 면주전이라고 하면 ‘면주전 A’가 틀림없다.

는 에서 백목전과 면주전 부분을 확대한 것이다. 황성신문 사옥 터에 면주전이 둘 있다. 황성신문사가 면주전 둘을 다 사옥으로 썼을까 아니면 둘 중 하나만 썼을까. 전에 면주전 도가였던 집이라고 했는데 둘 중 어느 집이었을까.

필자는 아직 이에 관한 자료나 문건을 찾지 못했다. 둘 중 어느 집이든 이 곳이 현재 어느 지점이냐를 정확히 지목할 수만 있다면 황성신문의 사옥 터 찾기는 90% 이상 성공한 것으로 볼 수 있지 않을까.

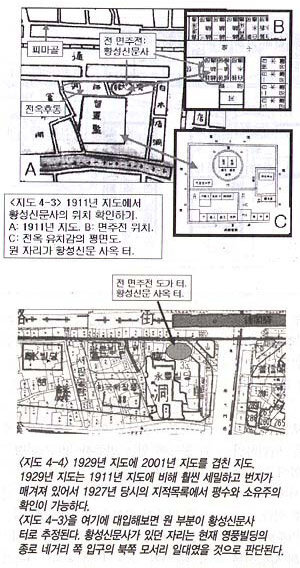

에서 A부분은 1911년에 삼각 측량법으로 측량해서 제작한 지도이고, B부분은 황성신문이 있었던 면주전의 위치를 나타내주는 약도이다. C부분은 1911년 지도에 나와 있는 당시의 형무소 한성전옥(漢城典獄)의 평면도(‘서울600年史’ 2권 153~154쪽)다.

우선 A부분의 지도를 보면 유치감이 있고 그 뒤쪽에는 ‘전옥후동(典獄后洞)’ 즉 전옥의 뒤 동네가 있다. C부분의 전옥 평면도를 보면 동쪽 서쪽 북쪽이 염가(閻家), 즉 민간인 집들로 되어 있다. 한성전옥에 대한 설명에는 동쪽 남쪽 서쪽이 염가이고 북쪽이 길로 되어 있다. 1911년 지도에서 보면 남쪽과 북쪽이 다 염가로 되어 있다. A부분의 지도에 전옥의 북쪽이 ‘전옥후동’으로 나와 있는 것으로 보아 남쪽, 즉 청계천 쪽이 전옥의 앞쪽이었음에 틀림없다. C부분의 전옥 평면도에서 대문이 아래쪽, 즉 남쪽으로 나 있음을 볼 수 있다.

이를 좀더 정확히 알아보기 위해 1927년의 ‘경성부 관내 지적목록’과 1929년의 ‘경성부 일필매 지형명세도’와 현재의 지도를 대비시킨 것이 다.

본격적인 검토에 들어가기에 앞서 한 가지 밝혀둬야 할 점은 서울 4대문 안의 경우 구한말 당시의 지형이 현재까지 크게 변하지 않고 있으며 구한말과 일제 초기에 매긴 주소도 큰 변동 없이 현재까지 내려오고 있다는 사실이다. 새로운 도로를 냈거나 도로 폭을 확장했거나 큰 빌딩을 짓느라 지번을 합친 경우에는 일부 바뀌었으나 그럼에도 일제 때의 지도나 지적도는 옛날의 그 어떤 지점의 현재 위치를 찾는 데 대단히 유용하다.

1911년 지도에서 한성전옥 유치감으로 나와 있는 터가 1929년의 지도(지형명세도)에도 나와 있는데 주소가 ‘서린동 42-1번지’로 나와 있다. 1927년 지적목록에서 서린동 42-1번지 터를 찾아보니 대지가 824평 2합이고 소유자란에는 국유로 돼 있다. 1929년 지도에 북쪽으로 난 골목도 그대로 나와 있다. 이는 그 터가 한성전옥 터였음을 말해주는 것이다. 1929년 지도에서 서린동 42-1번지 터를 표시해 구분했다. 또한 1929년 지도상에서 이전 면주전 도가 터, 즉 황성신문 사옥 터에는 원을 그려 넣었다.

'옛것의 기록들' 카테고리의 다른 글

| 서울 근대건축 톺아보기 | 13화 (0) | 2022.03.31 |

|---|---|

| 皇城新聞 옛터를 찾아서 9-8 (0) | 2022.03.29 |

| 皇城新聞 옛터를 찾아서 9-6 (0) | 2022.03.25 |

| [역사 속 공간] 광화문광장은 본디 거리였다 (0) | 2022.03.24 |

| 국방부 청사 땅의 역사 (0) | 2022.03.24 |

댓글