[詩想과 세상] 공공도서관

입력2022.12.05. 오전 3:02

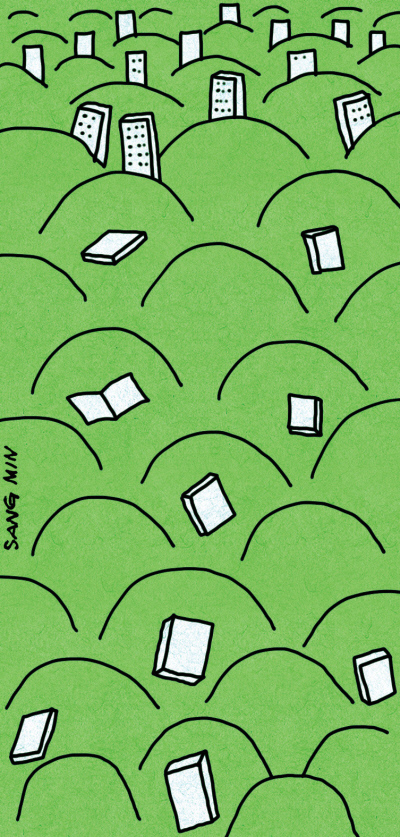

저 숲을 이룬 아파트들

손보다 높이 올라간 서가들

창마다 불이 켜진 무덤들

어차피 다 읽어 볼 수도 없는

색인표 하나씩 둘러쓴

잃어버린 왕조의 유물들

내 살아온 얘기 책으로 쓰면

소설책 열 권도 모자라지

월세 올리러 온 노인이

엘리베이터 타고 올라가면

퀴퀴한 침묵이 내리누르는

망자들의 열람실에서

눈에 불을 켜고 무덤을 뒤지는 도굴범들

빌릴 수는 있어도

가질 수는 없는 집들

은행이 말한다

당신은 연체 중입니다

대출 금지입니다

전윤호(1964~)

시인은 ‘서울에서 20년’이란 시에서 아파트를 무덤에 비유했다. 무덤과 무덤이 마주 보고 있어 서로 불편하고, “당신의 눈 속엔 관이 안치”돼 있다고 했다. 하긴 ‘영끌’해 아파트를 샀는데, 금리마저 치솟고 있으니 “우리는 이미 반쯤 죽”은 게 맞다. 이 시에서도 “숲을 이룬 아파트”와 도서관은 무덤이다. 분명 내 명의의 아파트지만 내 것이 아닌 은행 소유 같다. 원금 상환과 이자가 좀 연체되면 가차 없이 압류가 들어온다. 가졌다 생각하지만, 결국 빌린 것이다.

도서관 서가에 꽂혀 있는 책을 다 읽을 수는 없다. 그 책들은 개인의 경험과 “잃어버린 왕조의 유물”이고, 열람실 사람들은 도굴범과 다름없다. “눈에 불을 켜고 무덤을 뒤”져도 평생 구할 수 있는 건 아파트 한 채쯤이 아닐까. 도서관의 책은 대여할 수는 있지만 “가질 수는 없”다. 소유할 수 있는 건 극히 제한됐고, 창을 밝힌 불빛도 희망은 아니다. 창밖의 세상은 ‘더 큰 무덤’일 뿐이다. 그래도 희망을 잃지는 말자. 우리에겐 아직 ‘사랑’이 남아 있지 않은가.

김정수 시인 경향신문

'시와 그림' 카테고리의 다른 글

| 밤눈 (0) | 2022.12.12 |

|---|---|

| 세월이 가면 (0) | 2022.12.10 |

| 합천 해인사 일주문 하나뿐인 길 위에 건너야 할 문 하나 (1) | 2022.12.07 |

| 메주 (0) | 2022.12.03 |

| 우리들의 마지막 얼굴/ (4) | 2022.11.30 |

댓글