[김명환의 시간여행] [28] '보물찾기' 게임, 옛 시대의 '포켓몬 고'… 1970년대 빠지지 않던 '소풍의 꽃'

1958년 8월 21일 인천시의 중국인 묘지 하나가 한밤중 파헤쳐지는 사건이 일어났다. 8일 만에 경찰에 붙잡힌 범인은 10대 후반 청소년 3명이었다. '왜 그랬냐'는 경찰의 물음에 이들의 대답이 황당했다. "중국인 무덤의 관 속에서 보물이 나오는 탐정만화를 보고 우리도 보물을 캐고 싶어서요…."(조선일보 1958년 8월 31일 자) 이 청소년들은 만화라는 판타지에만 중독돼 있었던 게 아니라, 보물찾기의 짜릿한 재미에도 흠뻑 빠져 있었다. 아무도 모르게 숨겨져 있던 보물을 내가 제일 먼저 찾아내 손에 넣고 싶다는 욕구와 기대는 소년들로 하여금 한밤 공동묘지 속의 관 뚜껑을 여는 공포조차 잊게 했다.

대부분의 청소년은 일탈을 하는 대신 봄·가을 소풍 때마다 빠지지 않던 '보물찾기' 게임을 하며 목표물 획득의 흥분을 맛봤다. 이 게임은 지금도 사라지지 않았지만, 특히 1970년대 말까지 소풍의 꽃이었다. 학생들은 물론, 교사와 학부형까지 어울려 바위도 들춰보고 낙엽도 파헤쳐 가며 보물 이름이 적힌 쪽지를 찾아내느라 눈이 벌게졌다. '찾았다'는 환호성과 낙담의 한숨이 교차했다. 마음씨 좋은 선생님은 집안 형편이 어려운 학생에게 보물 있는 곳을 슬쩍 귀띔해 주기도 했다. 1970년대엔 학생들 소풍뿐 아니라 웬만한 야외행사에선 보물찾기가 빠지면 섭섭할 정도였다. 당시 YMCA 어머니 수영 대회의 6개 종목 중에도 자유형, 혼계영, 접영 등과 나란히 '보물찾기 수영'이 있었다.

서양에서도 보물찾기는 전통놀이로 이어져 왔다. 프랑스 농촌에선 부활절 축제 때마다 물들인 '부활절 계란'을 마구간, 헛간 등 곳곳에 숨겨놓은 뒤 아이들에게 찾게 했다. 20세기 초부터 영국에서는 전국에 숨겨놓은 보물에 관한 정보를 담은 책이 가끔 출간돼 온 국민이 보물찾기에 뛰어드는 소동이 거듭됐다. 1976년 '가장무도회'라는 책에 숨겨진 힌트를 기초로 황금그릇을 찾는 게임엔 200만여 명이 참가했다. 1994년 10월 '트레저'라는 책이 나왔을 땐, 영국 곳곳 40군데에 감춰져 있는 보물을 찾겠다는 3000여 명의 도전자가 지도 한 장 들고 전국을 휘젓고 다녔다.(경향신문 1994년 12월 16일 자) 언제나 보물찾기에 가장 많이 뛰어드는 건 호기심이 월등한 어린 학생이다. 어린이들이 얼마나 보물찾기에 열광했으면, 1987년 대통령 선거 때 부산 지역에서는 "노태우 후보의 포스터를 찢으면 그 뒷면에 돈이 있다"는 루머가 어린이들 사이에 유포됐다. 노 후보 측은 '벽보를 훼손시키려는 보물찾기 소동은 한심한 작태'라고 비난했다.

지금 전 세계뿐 아니라 국내에서까지 어마어마한 선풍을 일으키고 있는 '포켓몬 고(go)'게임이란 디지털 시대의 '보물찾기'라고 할 만하다. 그 폭발적 인기의 비결로 포켓몬스터 캐릭터의 매력이나 스토리의 파워가 언급되지만, 이 게임이 안기는 재미의 핵심엔 목표를 내 힘으로 붙잡아 차지하는 보물찾기의 쾌감이 자리 잡고 있다. 역사학자 고 하현강 교수는 수렵시대에서 문명사회에 이르기까지 인간 역사 발전의 원동력이 '찾는 재미'라고 했다. 모니터 속 목표를 마우스로 찍어대는 게임들이 인간의 찾는 본능에 관해 변죽만 울렸다면 온 몸을 움직여 뛰어다니게 하는 '포켓몬 고'야말로 잠자고 있던 우리들의 사냥 본능을 제대로 건드린 셈이니, 디지털 유희의 새로운 지평이 열렸다.

조선일보

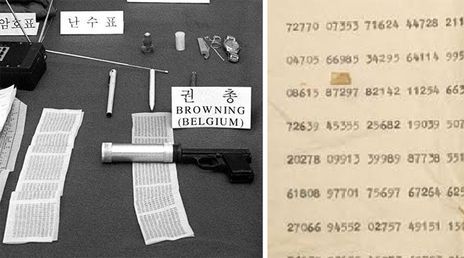

[김명환의 시간여행] [29] 남파 간첩의 첫째 필수품 '난수표'… 日선 프로야구 감독 사인 때도 쓰여

난수표가 발각될 때의 위험 부담을 없애려고 공작원이 난수표 대신 특정 단행본을 쓰기도 했다. 1980년 일본에서 붙잡힌 북한 간첩들은 일본 소설가 이시카와 다쓰조(石川達三)의 '금환식(金環蝕)'을 썼고, 2006년 국내에서 검거된 공안 사범은 톨스토이의 '부활'을 썼다. 가령 '12713'이라고 방송하면 소설책의 127페이지 13째줄 첫 글자를 의미한다는 식으로 정해놓고 교신하는 방식이다. 이 방법은 사용된 작품 이름이 탄로 나는 순간, 모든 암호 지령이 풀릴 수 있다는 위험 부담이 있다. 난수표를 간첩만 썼던 것은 아니다. 중학교 배정 때의 은행알 추첨 방식을 버리고 1969년 컴퓨터 추첨을 도입할 때도 난수표를 사용했다. 일본에서는 1980년대 프로야구 경기장에서 감독의 사인 전달 때도 썼다. 상대팀의 '사인 훔치기'가 종종 일어나자 첩보전 수준의 난수표를 도입하는 게 한때 유행했다.

종잇장에 빼곡하게 숫자를 적어 놓은 난수표는 21세기 디지털 시대 개막과 함께 첨단 암호화 프로그램에 역할을 물려주고 자취를 감췄다. 남파 공작원에게 하달하는 북한의 라디오 방송도 2000년 중단했다.

그랬던 북한이 최근 고전적 난수 방송을 16년 만에 다시 시작해 당국이 촉각을 곤두세우고 있다. 지난 15일 0시 45분부터 12분간 평양방송은 "27호 탐사 대원을 위한 원격 교육대학 수학 복습 과제를 알려 드리겠다"며 암호 같은 숫자를 방송했다. 디지털 시대에 난수 방송이라니 좀 뜬금없다. 장기간 은둔 중인 고정간첩들을 깨우려는 메시지일 수도 있고, 불안감을 고조시키려는 심리전일 수도 있다는 등 여러 추측이 나오고 있다. 분명한 것은 북한이 지금 철 지난 난수표를 꺼내 들 정도로 모든 수단을 총동원해 대남 공작의 새로운 국면을 전개하려 한다는 사실이다.

조선일보

'김명환 外 시간여행·문학 기행기' 카테고리의 다른 글

| [김명환의 시간여행] [23,24] "아까운 식량, [김명환의 시간여행] [24] 극장서 애국가… 관객들 '기립' 20년… (0) | 2023.03.31 |

|---|---|

| [김명환의 시간여행] [18,19,20]누락분 (0) | 2023.03.04 |

| [김명환의 시간여행] [26] 아파트 윗집 절구 소리도 참던 시절… [김명환 의 시간여행] [27] 기고만장 옛 흥신소, 검사까지 미행 (0) | 2023.02.07 |

| [김명환의 시간여행] [25] '무한 동력' 꿈꾸는 발명가 속출… 이승만 대통령 속여 돈 타내기도 (0) | 2023.01.30 |

| [김명환의 시간여행] [24] 극장서 애국가… 관객들 '기립' 20년… 가장 난감했던 건 '에로 영화' 관객들 (0) | 2023.01.11 |

댓글