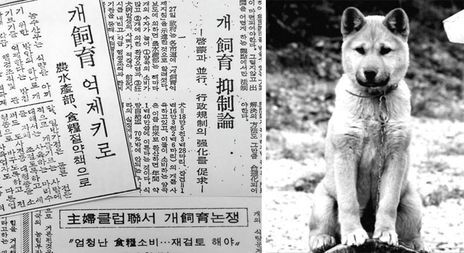

[김명환의 시간여행] [23] "아까운 식량, 개들이 너무 축낸다" 농수산부, 한때 '개 사육 억제' 나서

1975년 초, 색다른 '개 논쟁'이 일어났다. "사람 먹을 것도 넉넉지 않은데 개들에게 적지 않은 식량을 먹여 기르는 게 맞느냐"는 '개 사육 논쟁'이었다. 이 문제는 뜬금없게도 그해 1월 24일 열린 '식량 절약에 따른 주부의 역할'이라는 좌담회에서 불거졌다. 주최 측인 주부클럽연합회는 개가 얼마나 많은 식량을 먹는지 조사해 좌담회에 제시했다. 식량 절약을 위해 개들의 마릿수를 줄이자는 여론을 일으키려는 의도였다. 농수산부 통계에 따르면 당시 약 136만7000마리의 개가 한 해 140만 섬의 식량을 먹어치우고 있었다. 그러나 좌담회에선 한 축산학 교수가 개 사육 억제론을 강력히 반박했다. 그는 "국내 개 중 100만 마리 이상의 이른바 '똥개'는 버리는 밥찌꺼기로 사육되니 식량 문제와 무관하다"며 오히려 개가 고단백질 공급원으로 큰 역할을 할 수 있다고 주장했다. 밥찌꺼기 먹여 개를 기른 뒤 잡아먹으면 되지 않느냐는 이야기였다.

하지만 식량 절약을 위해 개를 줄이자는 주장은 상당한 공감대가 있었는지 정부도 움직였다. 농수산부는 그해 5월 27일 각 시·도에 식량 절약을 위한 '개 사육 억제 지침'을 시달했다. 가정집은 물론, 전문 사육업자들도 마릿수를 줄이도록 적극 권장·계몽하라는 것이었다. (밥을 많이 먹고 사나운) 셰퍼드, 도사견 등 대형종은 소형종으로 바꾸라는 내용도 포함됐다.(조선일보 1975년 5월 28일 자) 조선일보도 사설을 통해 '잘하는 일'이라며 지지했다. 개 사육 억제론이 공감을 얻은 이유는 무엇보다도 먹거리의 절대량이 모자랐던 나라 사정 때문이었다. 1974년 한 해 소비된 쌀·보리 등 작물은 7100만 섬이었는데, 총 생산량은 5191만여 섬밖에 안 됐다. 부족한 2000만 섬은 수입해야 했다. 정부는 쌀 부족 문제를 해결해 보려고 잡곡을 30% 이상 섞지 않은 식당은 법정최고형으로 처벌하는 등 혼·분식 정책을 밀어붙이고 있었다. '개밥'이 낭비로 보일 만했다. 정부가 개 사육 억제에 나선 1975년 상반기에 서울시와 농수산부가 약속이나 한 듯 개고기 판매 합법화 조치를 취한 것도 우연은 아닐 것이다. 아까운 밥 먹여 길렀으니 단백질 섭취를 위해 잡아먹자는 생각이 깔려 있었다고 보인다.

개 사육 억제론이 나왔던 또 하나의 배경은 개가 너무 많았기 때문이기도 했다. 오늘의 등록 반려견(약 97만9000마리)이 인구 51명당 1마리꼴인데, 40년 전 개 숫자는 인구 26명당 1마리꼴이나 됐다. 인구당 개의 밀도가 2배였다. 게다가 그때 개들은 몸집도 컸다. 전체의 85%쯤 됐던 '똥개'들은 먹는 양도 만만치 않았다. 개가 이렇게 많았던 건 대부분 단독주택에 살던 때여서 많은 가정이 방범용으로 길렀기 때문이다. 마당에 묶어놓고 키웠던 잡종견은, '아들·딸' 대접까지 받는 오늘의 반려견과는 위상 자체가 달랐다. 그러니 개밥이 아깝다는 말이 나온 것이다. 그 시절 서울 개의 5%쯤은 고기와 우유도 먹는다는 조사 결과가 발표되자 어느 교수는 '일부 부유층의 몰지각상을 드러내는 것'이라고 강하게 비판할 정도였다. 오늘날엔 반려견에게 고기·우유는 물론이고 캐비어를 먹이는 일도 있다. 햇빛 강한 날 산책시킬 땐 개 전용 선글라스까지 씌워 주며, 죽으면 2일장으로 장례를 치른다. 반세기 동안 이 땅에서 개 팔자만큼 가파르게 상승한 것도 찾기 어렵다.

김명환 사료연구실장

조선일보

[김명환의 시간여행] [24] 극장서 애국가… 관객들 '기립' 20년… 가장 난감했던 건 '에로 영화' 관객들

여러 비판에도 꿈쩍 않고 영화관의 애국가 상영은 근 20년간 이어졌다. 행위예술가 무세중은 그 시절 어느 공연 시작 전 객석에 가득 앉은 관객들을 공연장 밖 로비로 잠시 내보낸 뒤, 텅 빈 객석에 대고 애국가를 틀었다. 이 제도를 받아들일 수 없다는 표현 같았다. 코미디 같은 풍경은 '19금 영화' 상영관에서 펼쳐졌다. 1970년대를 풍미한 '별들의 고향' '영자의 전성시대' 등 이른바 '호스티스 영화'는 물론이고 80년대에 붐을 이룬 '애마부인' 시리즈나 '어우동' '뽕' '변강쇠' 같은 '에로 영화' 개봉관에서도 울려 퍼진 애국가는 관객들을 난감하게 만들었다. 펄럭이는 태극기를 보며 엄숙하게 일어났다가 앉은 직후 벌거벗은 육체들이 뒤엉킨 스크린을 보는 것만큼 민망한 일도 없었다. 이건 오히려 애국가에 대한 모독 아니냐는 말도 나왔다. 당시 우리처럼 극장에서 애국가를 틀던 대만에서는 1988년 '도색 영화 상영 전의 애국가'가 법정에서까지 논란이 됐다. 대만 법원은 그해 9월 14일 도색 영화 상영 전의 애국가 상영이 애국가에 대한 일종의 모독이라는 등의 이유를 들어 극장의 애국가 상영을 중지하라고 명령했다(동아일보 1988년 9월 16일자). 이 판결에 영향받았는지는 몰라도 그로부터 얼마 지나지 않은 1988년 말 문화공보부는 "1989년부터 극장의 애국가 상영을 폐지한다"고 밝혔다.

그렇게 사라진 줄 알았던 '영화관의 애국가'가 최근 다시 울려 퍼졌다. 할리우드 블록버스터 '인디펜던스 데이: 리써전스'의 개봉을 알리는 국내용 예고 영상의 첫머리에 애국가가 잠깐 들어가 객석을 놀라게 했다. 일부 네티즌은 '국뽕(자기 나라를 과도하게 찬양하는 행태)'이니 '헬조선'이니 하는 표현까지 쓰며 불쾌감을 표하고 있다. 영화관에서 하루 대여섯 번씩 애국가를 틀었던 것도 난센스 같은 일이지만, 애국가가 못 들을 노래라도 되는 듯 거부감을 표하는 태도 역시 당혹스럽다.

김명환 사료연구실장

조선일보

댓글