[남도일보] 강형구 작가의 야설천하(野說天下)

<제4화>기생 소백주 (37)이심전심

입력 2020. 12. 14. 18: 46

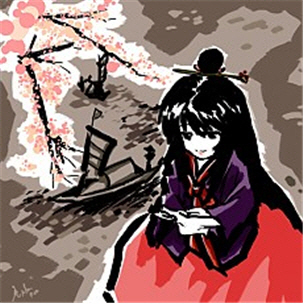

그림/이미애(삽화가)

글을 읽어 내려가는 소백주의 흰 손이 가늘게 떨리며 입가에 오월 모란꽃 같은 희미한 미소가 살포시 수줍은 듯 벙그러지고 피어나 두 볼 가득 분홍빛으로 물들어 고이고 있었다.

“漌泌激搖少白舟(근필격요소백주)

흰 돛대를 달고 맑은 물결을 가르며 가는 아리따운 배야!

進往幾年男望待(진왕기년남망대)

오고 가며 몇 해나 사내를 기다리느냐!

後日洋滿誰先對(후일양만수선대)

훗날 배가 가득 차 누가 먼저 너를 건드렸느냐고 묻거들랑

門到兼前晩湖也(문도겸전만호야)

문 앞에 함께 이른 이는 이 만호였다고 말 하여라!”

하얀 돛대를 달고 고기 잡으러 오가는 배에 소백주를 비유하여 쓴 시(詩)였다. 훗날 만선(滿船)이 되어 즉 소백주의 배가 불러(아기를 가져) 포구에 돌아오면 사람들이 ‘누가 너를 먼저 건드렸느냐?’고 묻거들랑 이 만호(晩湖·저물녘의 호수) 곧 소백주 집에 저물녘에 도착한 김선비 자신이 건드렸다고 말하라는 내용이렷다.

꽃 피는 봄밤이라서 그랬을까? 얼었던 대지가 풀려 그 물큰한 흙 자리마다 물기가 돌아 만물이 생동하는 봄날 여인들은 또 다른 생명을 잉태하기 위하여 몸을 여는 대지처럼 그 몸을 열고 마침내 굳은 마음마저 여는 계절이기 때문이기에 그랬을까?

김선비의 시는 그 대지를 닮은 아리따운 여인 소백주의 마음을 심난하게 흩어놓기에 충분하였다. 아니 땅속 깊은 보드라운 살덩어리 실뿌리부터 물들어 오르는 봄날에는 지나가는 가녀린 훈풍에도 그만 물기 머금은 꽃잎을 열고 꿀 가득 고인 깊은 속내를 열어 보이는 것이 자연의 이치였던 것이다. 봄날 김선비의 시는 소백주에게 깊은 속내를 열고 부끄러운 꽃잎을 피어나게 하는 훈풍 그 자체였던 것이다.

김선비의 재기 넘치는 시를 읽고 난 소백주는 그새 얼굴이 양달 녘에 활짝 핀 붉은 모란꽃이었다. 아마도 마지막 구절에서 소백주는 김선비의 앞뒤가 분명한 책임감 있는 사내의 진심을 읽어버렸고 그것이 감동으로 여인의 뜨거운 가슴을 치고 들었던 것은 아니었을까!

“호!.......”

소백주는 탄성을 지르며 속으로 은근한 미소를 삼켜 물었다. 그것은 작위적인 위선이 아니었다. 눈빛과 눈빛이 통하고 드디어 마음과 마음이 통하고 말하지 않아도, 부러 묻지 않아도 뜻과 뜻이 통했을 때 나오는 이심전심(以心傳心)의 전율로 짜릿하게 감겨오는 피 뜨거운 남녀에게만 통하는 무언의 감탄사였다. 소백주는 목소리를 가다듬고는 바깥의 일하는 아낙을 불렀다.

“밖에 누구 있는가?” <계속>

강형구 작가의 야설천하(野說天下)

<제4화>기생 소백주 (38)유유자적

그림/김리라(성균관대 미술학부 졸업)

“예, 무슨 일이옵니까?

부엌에서 일하는 아낙이 말했다.

“어서 저 선비님을 방으로 정중히 모셔라!”

“예! 뭐라고요?”

일하는 아낙이 깜짝 놀란 목소리로 말했다. 아무 지위도 없어 보이는 저 허름한 선비는 그대로 여지없이 낙방을 하고 돌아갈 것으로만 여겼는데 뜻밖의 소백주의 말에 아낙은 잘못 들은 것이 아닌가 하고 다시 물었던 것이다.

“저 선비님을 방으로 정중히 모시라 하지 않았는가!”

소백주가 다시 힘주어 말했다.

“아! 예! 알겠습니다!”

아낙이 얼른 대답하고는 김선비가 앉아 있는 마당건너 정자마루로 달려 나갔다. 자신을 한척의 배에 비유하여 대번에 압도해 버리는 비유 기발한 글귀에서 소백주는 김선비의 기량을 읽었던 것이다.

얕은 꾀로 상대를 꼬이려 하는 치기도 아니었고, 또 화려한 미사여구로 마음을 사려하는 간교함도 없었고, 더구나 별것도 아닌 주제에 쥐꼬리만큼의 제 지위나 가진 것, 혹은 재주를 내세우고 허세를 잔뜩 부리며 잘난 체하고 들며 강압하려는 그런 허장성세도 없었다.

다만 사내로서 여인에 대한 지극히 본능적인 순수한 은유만이 내재되었던 것이었다. 그저 지내온 연유나 가진 것을 묻지 않아도 통할 수 있는 인간의 유유자적(悠悠自適)한 소탈한 본성을 읽어낸 소백주는 또한 저 선비의 지나 온 내력을 알려하지도 않을 만큼 여인으로서 담대한 기량을 지니고 있었던 것이다.

꽃 이름을 묻지 않고도 몸을 덮쳐오는 바람처럼 꽃 또한 바람 불어오는 사연을 묻지 않았던 것이다. 소백주는 그 글귀에서 저만큼의 기량을 지닌 사내라면 한번 멋진 연애를 해볼 만했고 또한 부부 연을 맺고 남편으로 받들어 모시면서 한평생 서로에게 서로의 가난한 마음을 기대고 살아도 좋은 사람임을 대번에 알아차렸던 것이다.

소백주는 기생이었을망정 지위나 돈다발의 크기로 사내를 고르는 세속의 영악한 여인네와는 그 급이 달라도 아주 달랐던 것이다.

일자무식 무지렁이 백성들이야 오직 오욕칠정(五慾七情)의 성취와 확장이 인생의 궁극적인 목적이었기에 차지한 밥그릇 크기에 따라 거기에 맞춰 짝을 고를 것이었고, 문벌 좋은 권문세가의 자녀들도 마찬가지로 그 문벌의 크기만큼 엇비슷한 짝을 저울질해서 골라 혼례를 치르고 살 것이겠지만 소백주는 그것과는 아주 거리가 멀었다.

물론 최하층민인 천한 기생 주제에 사내를 절대로 제 마음대로 고를 수는 없는 일이었지만 기생 소백주는 그 시대 여인으로서 아무도 할 수 없었던 일을 당당하게 해내고 있었다. <계속>

출처 : 남도일보(http://www.namdonews.com)

댓글